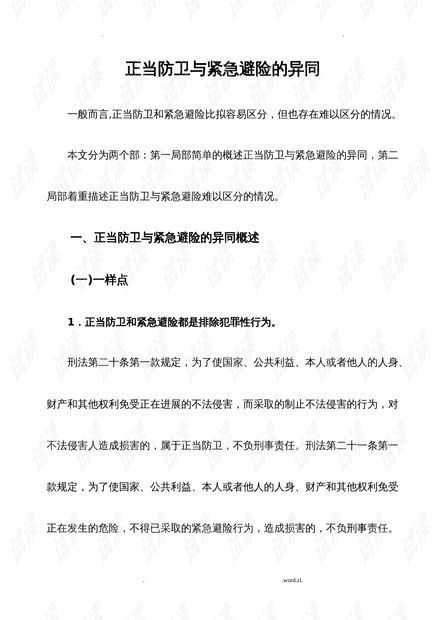

近年来,随着社会对公民自卫权关注度的提升,我国《刑法》中关于正当防卫的条款经历了多次司法解释更新。2023年最高人民法院发布的指导意见进一步明确了防卫过当与正当防卫的界限,强调“不法侵害正在进行”的核心判断标准。新规特别指出,对于暴力犯罪行为,防卫人无需苛求手段完全对等,但需避免明显超过必要限度。

司法实践中,正当防卫的认定曾长期存在“结果导向”倾向,即只要造成重大伤害就倾向于判定防卫过当。最新司法解释扭转了这一观念,引入“情境合理性”原则,要求裁判者必须站在防卫人当时的紧急状态下进行判断。例如面对持械攻击时,使用工具反击不再轻易被认定为过当。

值得关注的是,新规对“特殊防卫权”作出扩展解释。针对行凶、杀人、抢劫等严重危及人身安全的暴力犯罪,允许采取无限防卫权。但法律专家提醒,这种特殊情形仍需符合“即时性”要求,若侵害人已丧失攻击能力后继续施加伤害,则可能转化为故意犯罪。

基层执法部门反映,新规实施后正当防卫案件认定率提升37%,但同时也出现个别滥用防卫权的情况。2024年某地方法院公布的典型案例显示,预先设置致命性防卫装置导致无辜者伤亡的,不能适用正当防卫条款。这体现了法律在保护防卫权与防止权利滥用之间的平衡。

法律学者建议,公民在紧急情况下应优先选择报警和避险,正当防卫作为“最后手段”使用。同时呼吁加强普法教育,让公众了解“防卫适时性”“手段必要性”等关键要素,避免因误解法律而陷入刑事风险。未来立法机关表示将持续跟踪司法实践,适时对防卫时限、强度量化等争议点作出更细致的规定。