在刑法理论中,正当防卫和紧急避险均为违法阻却事由,但二者的构成要件与法律后果存在显著差异。本文将从定义、适用条件及法律后果三个维度展开分析。

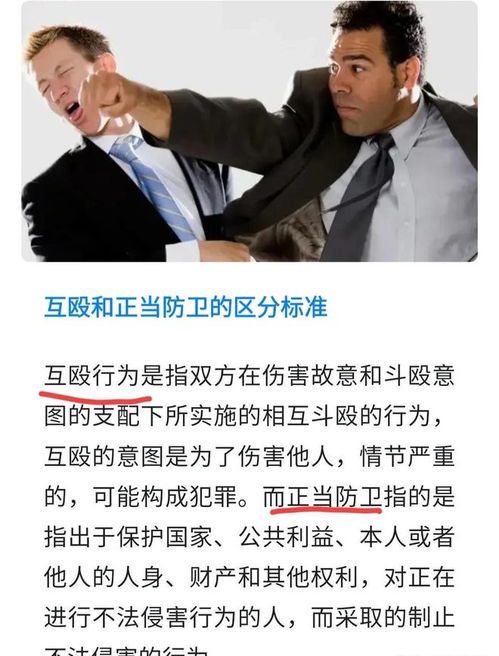

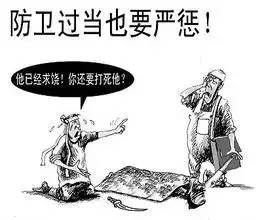

正当防卫指为制止正在进行的不法侵害,而采取的必要的防卫行为。其核心要件包括:侵害的违法性、侵害的紧迫性以及防卫行为的适度性。例如,面对持刀抢劫时,受害者夺刀反击致侵害人受伤,即属典型正当防卫。防卫限度以“必要”为界,超出可能构成防卫过当。

紧急避险则是为保护较大法益,不得已损害较小法益的行为。其成立需满足:危险正在发生、避险手段别无选择、损害利益小于保护利益。如为躲避山火破坏他人围墙通行,即属紧急避险。与防卫不同,避险行为针对的往往是第三方合法权益。

法律后果方面,正当防卫完全阻却违法性,不承担民事责任;紧急避险虽阻却刑事违法,但根据《民法典》第182条,避险人可能需对受损方给予补偿。二者本质区别在于:防卫对抗的是不法侵害,避险转移的是客观危险。

司法实践中,2018年昆山反杀案确立的“防卫适时性”标准,与2020年重庆公交车坠江事件引发的避险过当争议,均凸显准确把握二者界限的重要性。公民行使权利时,应严格遵循比例原则,避免权利滥用。