在现实生活中,正当防卫是一个既充满争议又备受关注的法律概念。它涉及个人在面临不法侵害时,如何平衡自我保护与法律约束的关系。本文将围绕正当防卫的剧情展开,探讨其法律定义、适用条件以及社会伦理层面的思考。

正当防卫的法律定义源于《刑法》第二十条,明确规定为了使国家、公共利益、本人或他人的人身、财产免受正在进行的不法侵害,而采取的制止行为属于正当防卫。然而,正当防卫的认定并非简单,需满足“不法侵害正在进行”“防卫行为必要”等条件。现实中,许多案件因防卫过当或时机不当而引发争议。

一个典型的正当防卫剧情往往始于突如其来的暴力冲突。例如,深夜独行的女性遭遇抢劫,情急之下用随身携带的防身工具击退歹徒。这类情节在影视作品中屡见不鲜,但现实中,防卫者可能面临“是否过度”的质疑。法律要求防卫行为与侵害程度相匹配,但人在危急时刻的判断往往难以绝对理性。

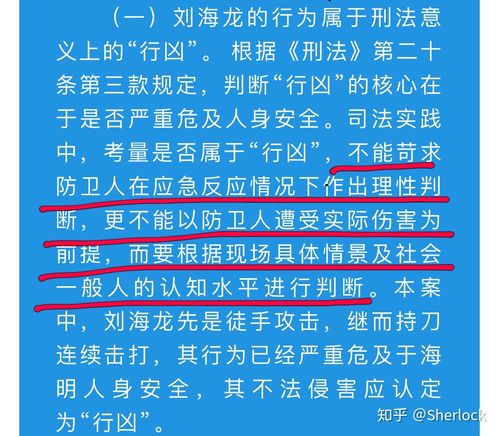

社会对正当防卫的讨论常聚焦于道德与法律的冲突。有人认为,法律应更倾向于保护防卫者的权益,尤其是在面对严重暴力犯罪时;另一方则担忧放宽标准可能导致滥用暴力。这种矛盾在“于欢案”“昆山反杀案”等热点事件中体现得淋漓尽致,公众舆论与司法判决的互动也反映了对正义的不同理解。

正当防卫的剧情不仅是法律问题,更是人性考验。它提醒我们,在自我保护与遵守规则之间,需要更清晰的指引与更包容的视角。未来,法律或许需进一步细化标准,而社会也应加强普法教育,让公民在危急时刻既能勇敢防卫,又不逾越法律红线。