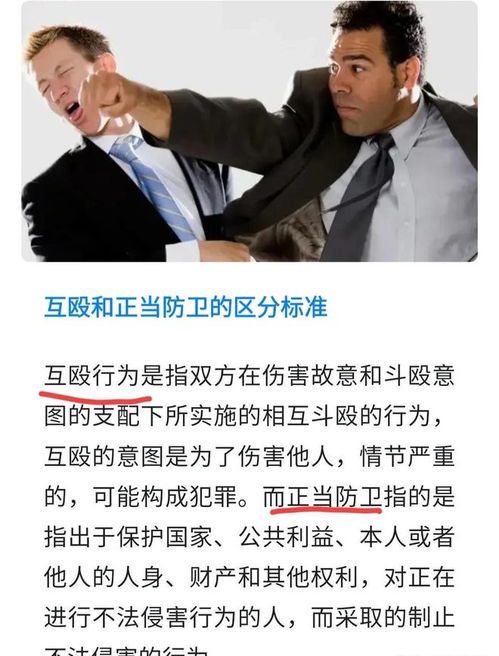

正当防卫是指为了使国家利益、公共利益、本人或者他人的人身权利和其他权利免受正在进行的不法侵害,而采取的必要防卫行为。根据我国《刑法》第二十条的规定,正当防卫不负刑事责任。这一法律概念旨在保护公民在面对不法侵害时的合法权益,同时也防止防卫行为过度导致不必要的损害。 正当防卫的成立需要满足几个关键条件。首先,必须存在现实的不法侵害行为。这意味着侵害行为必须是实际发生的,而非假想或推测的。其次,不法侵害必须正在进行,即已经开始但尚未结束。如果侵害行为已经结束,再进行所谓的“防卫”则可能构成报复或故意伤害。此外,防卫行为必须针对不法侵害人本人,而不能针对无关的第三方。 防卫行为的限度也是法律关注的重点。正当防卫不能明显超过必要限度,否则可能构成防卫过当。例如,在面对轻微的肢体冲突时,使用致命武器进行反击可能被视为过当。然而,对于正在进行的严重暴力犯罪(如杀人、抢劫、强奸等),法律允许采取更为严厉的防卫措施,即使造成不法侵害人伤亡,也不属于防卫过当。 正当防卫与互殴的区别是实践中常见的问题。互殴双方通常都有侵害对方的意图,因此不构成正当防卫。而正当防卫的核心在于一方主动侵害,另一方被动防御。法院在判断时会综合考虑行为的性质、手段、强度以及双方的互动情况。 总之,正当防卫是法律赋予公民的一项重要权利,但其行使必须符合法定条件。了解这些规定有助于我们在面对危险时合理保护自身权益,同时避免因防卫不当而承担法律责任。

正当防卫的法律定义及其适用条件