在当代社会,正当防卫作为法律赋予公民的权利,常常引发广泛讨论。当人身安全受到威胁时,如何正确行使这一权利成为每个人都需要了解的课题。本文将从法律定义、适用条件和常见误区三个方面,深入探讨正当防卫的实质内涵。

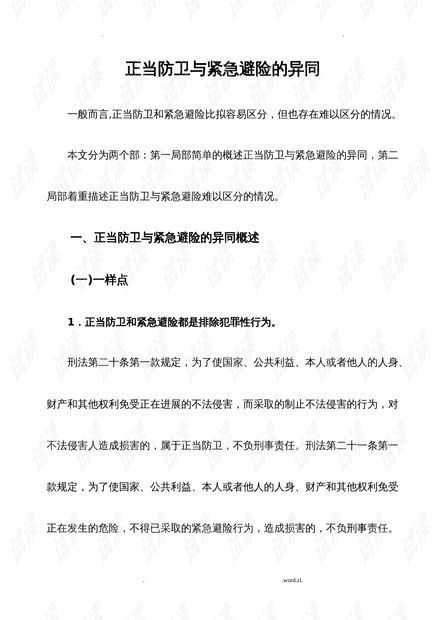

根据《中华人民共和国刑法》第二十条规定,正当防卫是指为了使国家利益、公共利益、本人或他人的人身权利免受正在进行的不法侵害,而采取的必要防卫行为。法律明确界定了正当防卫的五个要件:存在不法侵害、侵害正在进行、出于防卫意图、针对侵害者本人、没有明显超过必要限度。

实践中,正当防卫的认定往往存在诸多争议。一个典型案例是2018年昆山"反杀案",该案件最终认定防卫人于海明的行为属于正当防卫。司法机关在判断是否构成正当防卫时,会综合考虑侵害的强度、紧迫性以及防卫手段的相当性等因素。特别值得注意的是,对正在进行的行凶、杀人、抢劫等严重暴力犯罪,法律赋予公民无限防卫权。

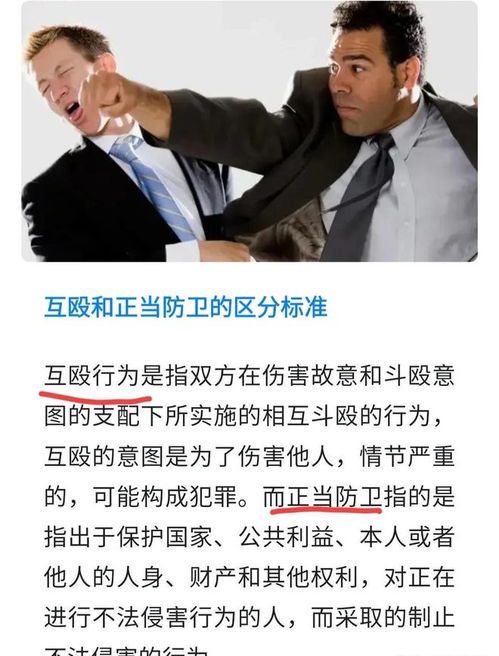

关于正当防卫的常见误区包括:事后防卫不属于正当防卫、防卫挑拨不受法律保护、互殴行为一般不构成正当防卫等。公众需要明确的是,正当防卫必须针对"正在进行"的不法侵害,且不能明显超过必要限度造成重大损害。法律在保护防卫人权利的同时,也要求公民保持必要的克制和理性。

在数字化时代,网络上流传的"正当防卫免费观看全集"等关键词,反映出公众对相关知识的需求。建议通过正规法律渠道获取信息,如中国裁判文书网的公开案例、司法机关的普法宣传等。掌握正当防卫的法律边界,既是维护自身权益的需要,也是法治社会公民素养的体现。当面临危险时,记住:冷静判断、合理防卫、及时报警是保护自己的最佳策略。