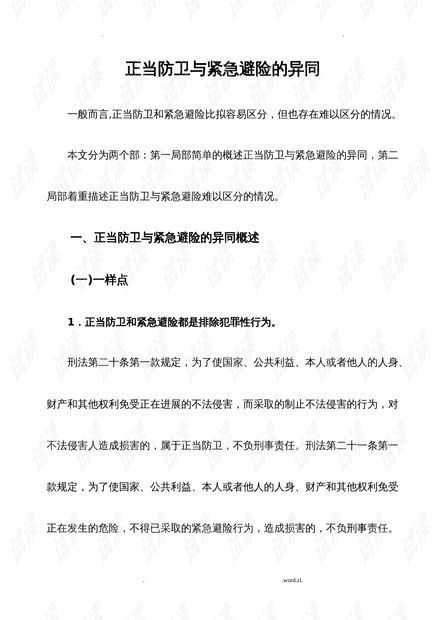

正当防卫作为法律赋予公民的权利,其“大结局”往往牵动社会神经。从法律层面看,正当防卫的结局并非简单的“胜诉”或“败诉”,而是对行为合法性的一锤定音。根据《刑法》第二十条,正当防卫需满足“不法侵害正在进行”“防卫手段必要”等要件。2020年昆山反杀案中,于海明的无罪判决正是这种“大结局”的典型体现——法律最终认定其行为属于正当防卫,不承担刑事责任。

然而现实中的“大结局”常伴随复杂争议。山东“辱母杀人案”一审无期徒刑的判决曾引发舆论哗然,二审改判防卫过当则折射出司法裁量的平衡艺术。这种“大结局”背后,是法律条文与社会伦理的激烈碰撞。防卫限度如何界定?法官往往需要综合考量侵害强度、防卫时机、手段对称性等要素,这使得每个案件的结局都具有独特性。

从社会学视角看,正当防卫的结局反映社会正义观的变迁。2018年最高法发布指导案例后,“法不能向不法让步”原则强化了对防卫者的保护。但公众更关注的是:当深夜遭遇入室抢劫,当家人面临生命威胁,法律能否为勇敢者兜底?这种对“大结局”的追问,本质是对司法系统维护正义能力的检验。

真正有意义的“大结局”,或许不在判决书里,而在公民心中。当见义勇为者不再担心“打赢坐牢,打输住院”,当正当防卫条款成为恶行震慑而非行为枷锁,才是这个法律概念最圆满的结局。正如罗翔所言:“正义不仅要实现,还要以看得见的方式实现。”每一次正当防卫案件的公正裁决,都是法治文明进步的刻度。