在刑法理论中,正当防卫是公民为保护合法权益而采取的必要防卫行为。然而,正当防卫超过必要的限度,造成不应有的损害时,便可能构成防卫过当。本文将围绕这一法律概念展开讨论,分析其构成要件、法律后果及实践中的认定标准。

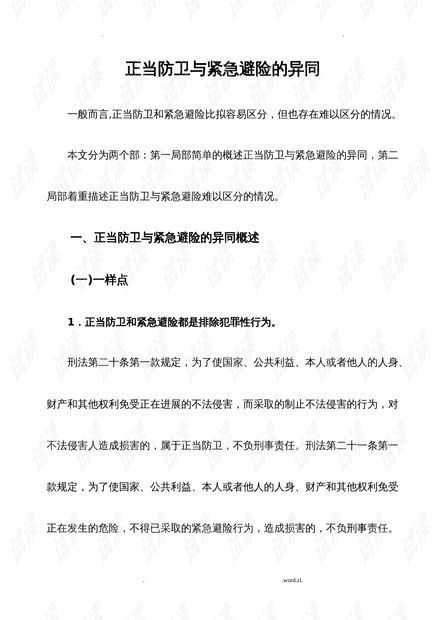

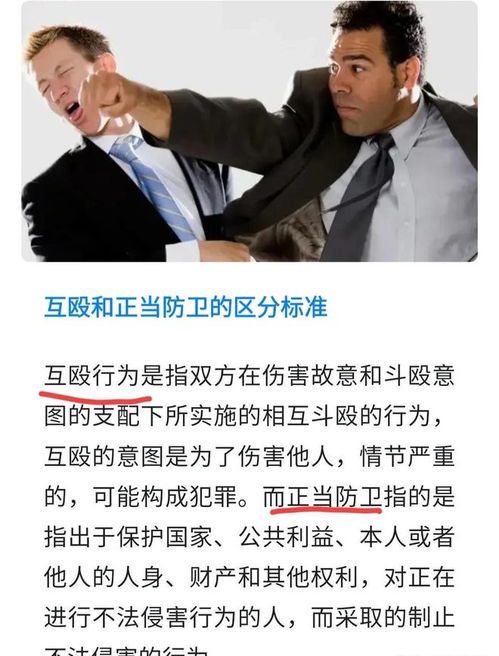

正当防卫的必要限度是判断防卫行为是否过当的核心标准。根据我国《刑法》第二十条,正当防卫必须针对正在进行的不法侵害,且防卫行为不能明显超过必要限度。必要限度的判断需结合侵害的性质、强度、紧迫性及防卫人的主观状态等因素综合考量。例如,面对徒手攻击使用刀具防卫,或在侵害已结束后继续反击,均可能被认定为超过必要限度。

不应有的损害是防卫过当的另一关键要素。这种损害通常表现为防卫行为造成的后果与侵害行为可能导致的后果严重失衡。例如,为制止轻微财产侵害导致侵害人重伤或死亡,即属于典型的不应有损害。司法实践中,法官会重点考察损害结果是否与防卫目的具有相当性,以及防卫人是否存在过度反应的故意或重大过失。

防卫过当的法律后果具有双重性。一方面,防卫过当需负刑事责任,但应当减轻或免除处罚;另一方面,民事赔偿部分仍需承担相应责任。这种制度设计既体现了对不法侵害的否定评价,也强调了对比例原则的尊重。2020年昆山反杀案等典型案例表明,司法机关正逐步放宽对防卫限度的认定标准,更注重防卫情境的特殊性。

实践中准确认定防卫限度面临诸多挑战。不同个体对危险程度的感知存在差异,且事发时的紧张状态可能影响判断能力。建议公民在防卫时注意三点:优先选择报警等公力救济途径;防卫手段与侵害程度保持基本对等;在侵害停止后立即中止防卫行为。唯有平衡自我保护与社会责任,才能真正发挥正当防卫制度的价值。