在法律的框架下,正当防卫被视为一种保护自身或他人免受不法侵害的合法行为。然而,正当防卫的结局往往并非简单的黑白分明,而是充满了法律与道德的复杂交织。当一个人出于自卫而采取行动时,其行为的合法性与合理性常常需要经过严格的司法审查。正当防卫的结局,不仅关乎个体的命运,也反映了社会对正义与公平的理解。

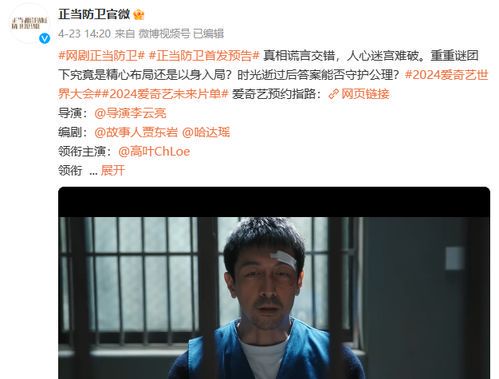

正当防卫的法律定义在不同国家和地区有所差异,但其核心在于“必要性”和“适度性”。防卫行为必须是为了制止正在进行的非法侵害,且不能明显超过必要限度。然而,在现实生活中,正当防卫的结局往往取决于具体情境的判断。例如,在激烈的冲突中,防卫者可能因情绪激动而难以精确控制反击的力度,从而导致防卫过当。这种情况下,法律可能会对防卫者进行一定程度的惩罚,尽管其初衷是自我保护。

正当防卫的结局还常常引发社会舆论的激烈讨论。一些案例中,防卫者因保护自己或家人而致侵害者重伤甚至死亡,最终被法律认定为正当防卫,免于刑事责任。这类案件往往被视为正义的胜利,但也有人质疑这是否会助长暴力行为的泛滥。相反,另一些案件中,防卫者因反击行为被认定为过当而面临法律制裁,这又引发了公众对法律是否足够保护弱势群体的担忧。正当防卫的结局,因此成为法律与道德博弈的焦点。

从道德层面看,正当防卫的结局也反映了人们对自我保护和他人权利的权衡。一方面,每个人都有权保护自己免受伤害;另一方面,过度防卫可能导致无辜者受害。这种矛盾在极端情境下尤为突出。例如,当一个人面对持械攻击时,其反击行为是否合理,往往取决于旁观者的主观判断。正当防卫的结局,不仅是对行为的法律评价,也是对人性与道德的深刻拷问。

总之,正当防卫的结局是一个复杂而多维的问题,涉及法律、道德和社会价值观的交叉。无论是法律的裁决还是公众的舆论,都在不断探索如何在保护个体权利与维护社会秩序之间找到平衡。正当防卫的结局,或许永远无法让所有人满意,但它始终是法律与道德边界上的一面镜子,映照出我们对正义与公平的永恒追求。