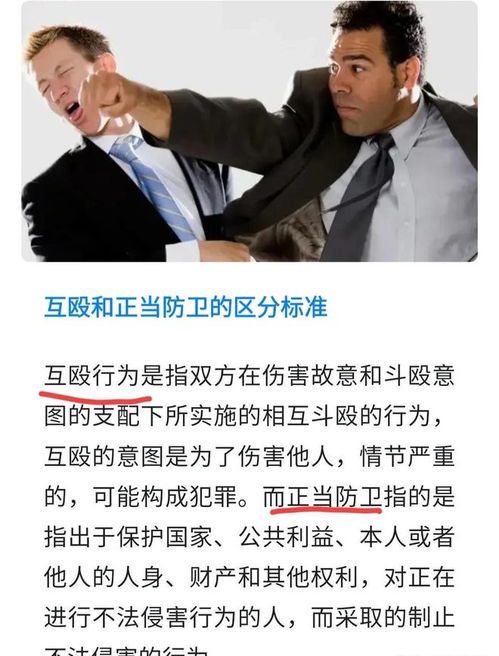

正当防卫作为法律赋予公民的一项权利,其结局往往受到法律认定与具体案情双重影响。根据《中华人民共和国刑法》第二十条,正当防卫不负刑事责任,但需符合“必要性”和“适度性”原则。司法实践中,防卫行为是否过当、侵害是否正在进行等因素,直接决定案件最终走向。

从法律层面看,正当防卫的结局可分为三种典型情况:完全无罪、防卫过当承担部分责任,以及被认定为故意犯罪。若防卫行为与侵害程度相当且及时终止,行为人通常免于处罚;若明显超过必要限度造成重大损害,可能面临减轻或免除的刑事处罚;而若被司法机关认定为“假想防卫”或“事后防卫”,则可能构成故意伤害等罪名。

现实案例显示,正当防卫的认定存在较大争议空间。2018年昆山反杀案中,于海明的行为被认定为正当防卫,成为标志性判例;但更多普通案件中,防卫者常因“过度”嫌疑被起诉。证据链完整性、双方伤情对比、监控录像等客观证据,往往成为决定结局的关键要素。

社会舆论对正当防卫案件的结局也产生着微妙影响。近年来随着“法不能向不法让步”理念的强化,司法机关对正当防卫的认定呈现放宽趋势。但当事人仍需注意,防卫后应立即报警、保留证据,避免现场破坏导致事实认定困难。每个案件的结局,本质上是法律条文与社会价值观在具体情境中的动态平衡。