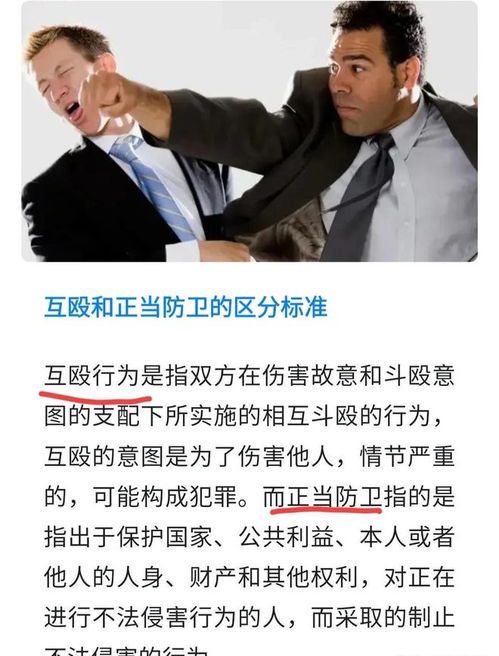

正当防卫作为法律赋予公民的一项权利,其结局往往受到法律认定和现实因素的双重影响。在司法实践中,正当防卫的结局并非简单的“无罪”或“有罪”,而是需要结合具体案情进行综合判断。 从法律角度来看,正当防卫的结局取决于是否符合《刑法》第二十条规定的条件。如果防卫行为被认定为“明显超过必要限度”,则可能构成防卫过当,需承担刑事责任;反之,若符合正当防卫的构成要件,则无需负法律责任。近年来,随着“昆山反杀案”等典型案例的推动,司法机关对正当防卫的认定标准逐渐放宽,更多案件中的防卫行为得到法律支持。 然而,现实中的正当防卫结局往往更为复杂。即使最终被认定为正当防卫,防卫人仍可能面临漫长的诉讼过程、社会舆论压力甚至经济负担。部分案件中,防卫人虽未被追究刑事责任,但民事赔偿纠纷依然存在。此外,正当防卫的认定还受到证据充分性、司法人员主观判断等因素的影响,导致类似案件的结局可能存在差异。 从社会层面看,正当防卫的结局也反映了法律与公众认知的互动。当判决结果与民众的正义观一致时,往往能增强司法公信力;反之则可能引发争议。因此,正当防卫的结局不仅是法律问题,更是社会价值观的体现。 总体而言,正当防卫的结局是法律条文、司法实践和社会现实共同作用的结果。随着法治建设的推进,正当防卫制度正朝着更合理、更人性化的方向发展,但其具体结局仍需以个案事实为基础,通过法律程序最终确定。

正当防卫的结局是什么?法律与现实的交织