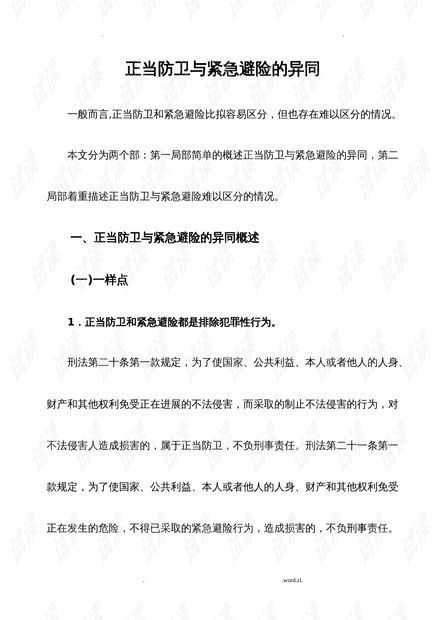

正当防卫是指为了使国家利益、公共利益、本人或者他人的人身权利和其他权利免受正在进行的不法侵害,而采取的必要防卫行为。这一概念在刑法中具有重要地位,是法律赋予公民的一项合法权利。正当防卫的核心在于“正当性”,即防卫行为必须针对不法侵害,且不能明显超过必要限度。 从法律角度来看,正当防卫的成立需要满足几个条件。首先,必须存在现实的不法侵害行为。如果侵害行为尚未开始或已经结束,则不能构成正当防卫。其次,防卫行为必须针对不法侵害者本人,而不能针对无关的第三方。此外,防卫行为必须在必要限度内,即防卫手段与侵害行为的性质、程度相适应。如果防卫行为明显超过必要限度,则可能构成“防卫过当”,需承担相应的法律责任。 正当防卫的法律意义在于平衡个人权利与社会秩序之间的关系。它既保护了公民的合法权益,又防止了滥用防卫权导致的社会混乱。在实践中,司法机关通常会结合具体案情,综合判断防卫行为是否具备正当性。例如,在面对暴力犯罪时,法律允许防卫者采取较为激烈的手段,但在侵害程度较轻的情况下,过度防卫则可能被认定为违法。 需要注意的是,正当防卫与“假想防卫”或“挑拨防卫”有本质区别。假想防卫是指行为人误认为存在不法侵害而实施防卫,而实际上并无侵害行为;挑拨防卫则是指行为人故意激怒对方,制造侵害假象以实施所谓的“防卫”。这两种情况均不属于正当防卫的范畴,行为人可能需承担刑事责任。 总之,正当防卫是法律赋予公民的一项重要权利,但其行使必须符合法定条件。了解正当防卫的概念及其法律界定,有助于我们在面对不法侵害时合理维护自身权益,同时避免因误解法律而陷入不必要的法律风险。

正当防卫的概念及其法律界定