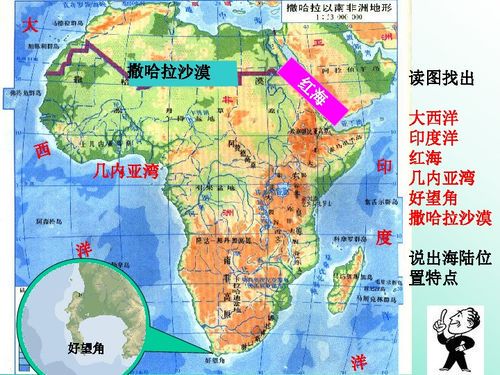

烈日如熔金般倾泻在无垠的沙海上,我的越野车引擎发出最后一声呜咽,彻底沉寂在撒哈拉腹地。GPS定位器在三天前就停止了工作,此刻水壶里仅剩的两口水在晃动中发出令人绝望的声响。

正午的地表温度达到58℃,热浪扭曲着地平线。我撕下衬衫袖口包裹住开始脱皮的手腕,突然发现沙丘背阴处有骆驼刺的残枝——这是二十小时徒步以来首次见到植物痕迹。颤抖的手指挖开沙层,潮湿的沙粒让我的心脏剧烈跳动,但向下半米后,所谓的"湿沙"重新变得滚烫干燥。

黄昏时发现的人类头骨让我陷入更深的恐惧。这个头骨额骨上的弹孔清晰可见,旁边生锈的水壶里藏着张1997年的法文报纸残片。当蝎群从骸骨眼窝中涌出时,我跌跌撞撞逃向远处,却踢开了半掩在流沙中的二战德军钢盔。

月光下的撒哈拉变成银白色炼狱。脱水产生的幻觉让我看见海市蜃楼般的绿洲,而真实存在的只有随温度骤降到3℃的刺骨寒风。凌晨四点,我在岩壁上刻下遗书时,突然摸到古老的游牧民族岩画——那些表现水源的象形符号,在星光下闪烁着微弱的希望。