撒哈拉沙漠作为地球上最大的热带沙漠,其温度变化一直是科学研究和公众关注的焦点。这片广袤的荒漠不仅以昼夜温差著称,夏季的极端高温更是刷新了人类对自然环境的认知。本文将探讨撒哈拉温度的形成机制、变化规律及其对生态与人类活动的深远影响。

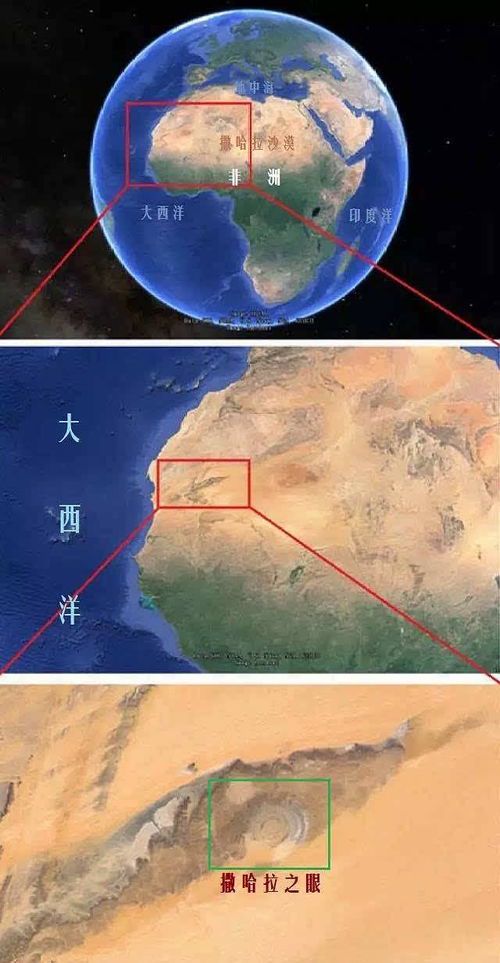

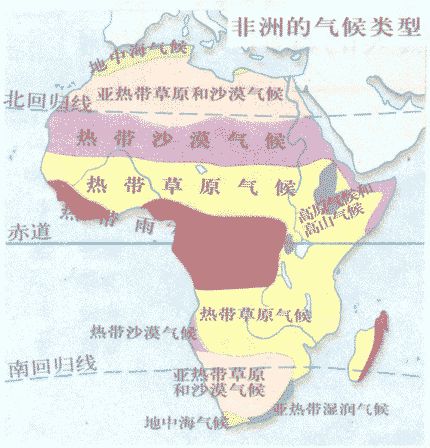

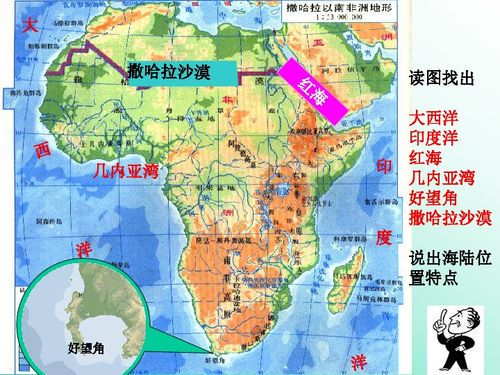

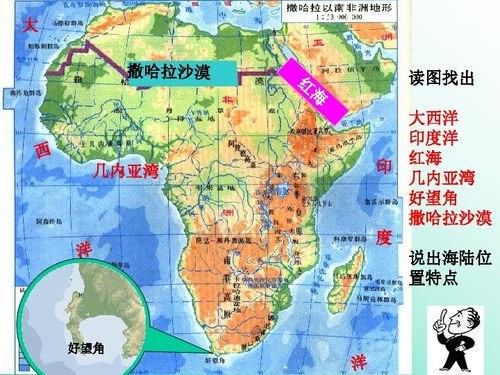

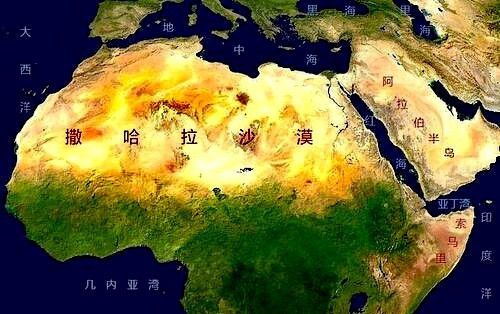

撒哈拉地区的温度极端性首先源于其地理特征。位于北纬15°至35°之间的撒哈拉,常年受副热带高压控制,云量稀少且降水极少。这种干燥的气候条件使得地表吸收的太阳辐射能几乎全部转化为热能,夏季白天气温常突破50℃,地表温度甚至可达70℃以上。而夜晚由于缺乏云层保温,热量迅速散失,导致昼夜温差可达30℃以上。

温度变化还受到季节性风系的影响。每年夏季,来自赤道的热带辐合带北移,带来更强烈的太阳直射;冬季则受干燥的东北信风主导,虽然日间温度相对降低,但依然维持在20℃左右。这种极端的季节性温差使得撒哈拉成为地球上最不适宜居住的区域之一。

极端温度对生态系统造成了深刻影响。仅存的耐旱动植物发展出独特的生存策略:骆驼通过调节体温耐受高温,沙蜥则利用沙层隔热。更值得关注的是,近年来的全球变暖趋势使撒哈拉年均温以每十年0.2℃的速度上升,导致荒漠化进程加速,原有绿洲面积持续萎缩。

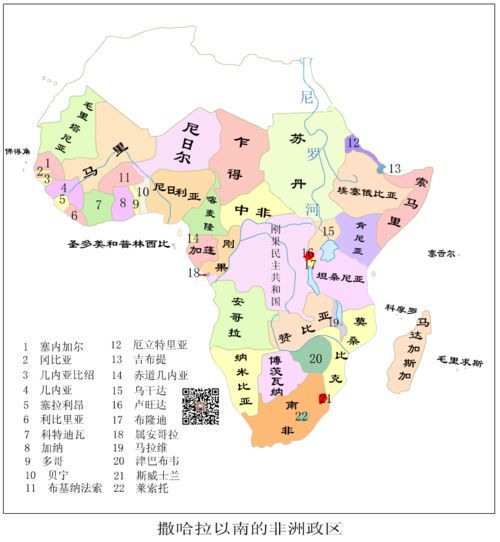

对人类活动而言,高温环境既是挑战也蕴含机遇。传统游牧民族发展出昼伏夜出的生活方式,现代太阳能发电项目则充分利用强烈的日照资源。但日益频繁的热浪天气正威胁着边境城市的供水系统,2018年阿尔及利亚瓦尔格拉市记录的51.3℃高温,直接导致当地电网瘫痪。

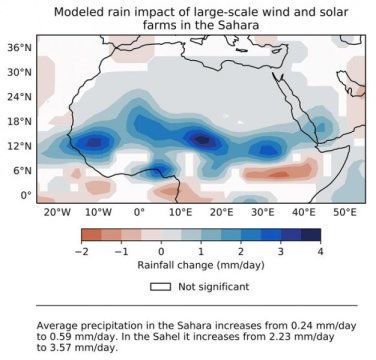

科学家通过卫星遥感发现,撒哈拉的热岛效应正在改变区域气候模式。高温形成的上升气流干扰了季风路径,可能间接影响西非农区的降雨分布。这种跨区域的气候关联性提示我们:撒哈拉的温度变化不仅是地理现象,更是全球气候系统的重要变量。未来需要更多研究来揭示这片炙热荒漠与地球生态之间复杂的温度密码。