撒哈拉沙漠作为世界上最大的热沙漠,其英文名称“Sahara”源自阿拉伯语“الصحراء”(al-Ṣaḥrāʼ),意为“沙漠”。这个词汇通过殖民时期的语言交流进入英语体系,成为全球通用的地理术语。在英语语境中,“Sahara”不仅指代具体的地理区域,更承载着对神秘、辽阔与极端环境的想象。

从语言学角度看,“Sahara”的发音与拼写体现了英语对外来词的吸收规则。英语使用者常省略阿拉伯语中的喉音“ḥ”,将其简化为更符合拉丁字母发音习惯的/səˈhɑːrə/。这种音译现象反映了语言跨文化传播中的适应性演变,类似案例还包括“kebab”(烤肉)等中东词汇的英语化过程。

在文学领域,“Sahara”频繁出现在英语作品中,往往被赋予象征意义。保罗·鲍尔斯的《遮蔽的天空》将撒哈拉塑造成存在主义式的精神荒原,而圣埃克苏佩里的《小王子》则通过沙漠场景探讨生命本质。这些文本强化了英语读者对“Sahara”作为“孤独”与“哲思”载体的认知。

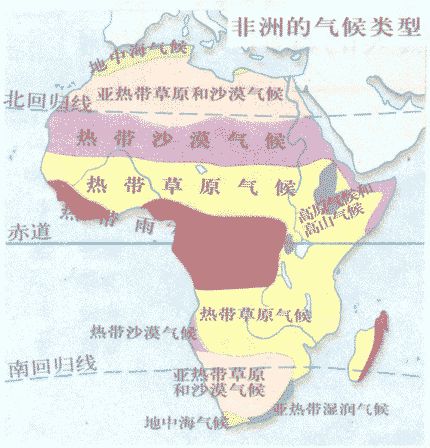

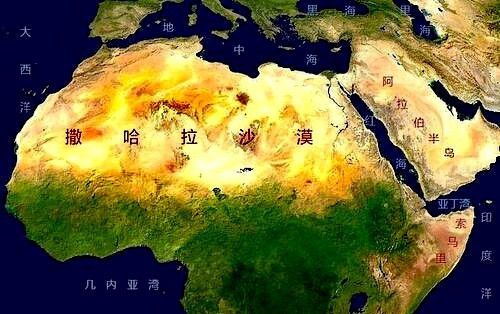

当代英语媒体常用“Sahara”作为极端环境的代名词。诸如“Sahara heatwave”(撒哈拉热浪)等短语被广泛用于描述高温天气,体现了词汇的隐喻扩展。在气候变化议题中,“Sahara”更成为荒漠化讨论的核心符号,其英文表述直接关联全球生态话语体系。

值得注意的是,“Sahara”在英语中已衍生出形容词形式“Saharan”,用于描述与该区域相关的事物,如“Saharan dust”(撒哈拉沙尘)。这种词性转换印证了该词汇在英语中的深度融入,其语义范围已远超原始地理指称功能。