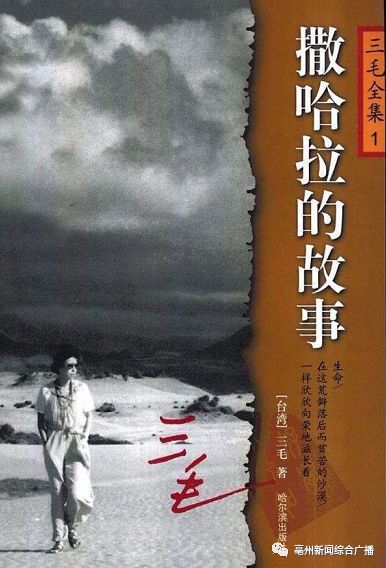

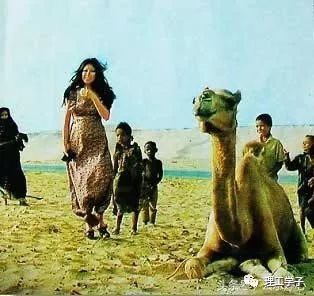

在浩瀚的撒哈拉沙漠深处,一位来自东方的女子用脚步丈量荒凉,用文字点燃生命。三毛,这个注定与沙漠纠缠的名字,在《撒哈拉的故事》中为我们打开了一扇通往自由与浪漫的窗。她的文字像沙漠中的绿洲,滋养了无数渴望挣脱束缚的灵魂。

当三毛决定跟随丈夫荷西定居西属撒哈拉时,连她自己都未曾预料,这片贫瘠的土地会成为她创作的沃土。在《沙漠中的饭店》里,她用罐头盒搭建厨房;在《结婚记》中,她穿着凉鞋完成婚礼;这些带着盐粒与风沙的文字,让读者看见生活最本真的模样。三毛用近乎天真的笔触,将艰辛化作诗意。

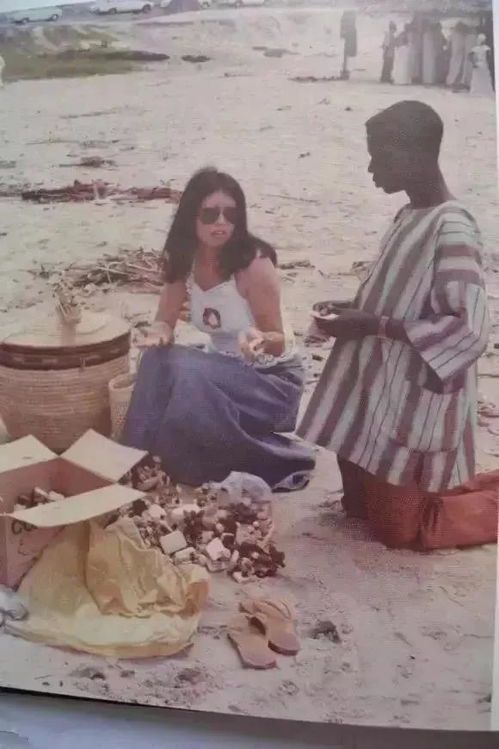

《撒哈拉的故事》最动人之处在于其真实与虚构的模糊边界。三毛笔下的哑奴、沙伊达、药师的女儿,这些人物在故事中呼吸,又在现实中留下影子。她以流浪者的视角观察沙漠文明,既写当地人的迷信与愚昧,也记录他们的善良与智慧。这种不带殖民眼光的平等叙事,让作品具有超越时代的生命力。

在远离现代文明的沙漠里,三毛完成了对自我的重塑。她描写与荷西在坟场区安家的经历,讲述如何在缺水断电中保持尊严。这些故事没有英雄主义的渲染,却透着顽强的生存哲学。当她在《白手成家》中写道“生命的过程,无论是阳春白雪还是青菜豆腐,我都得尝尝是什么滋味”,我们看到的不仅是一个作家的成长,更是一种生命态度的宣言。

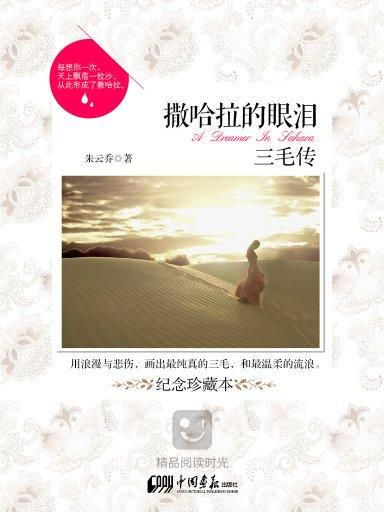

如今重读这些写于1970年代的文字,依然能感受到文字背后灼热的温度。三毛用撒哈拉的沙粒打磨出汉语的珍珠,让漂泊成为美学,使孤独化作力量。当她说“每想你一次,天上飘落一粒沙,从此形成了撒哈拉”时,整个沙漠都成了情感的容器。这或许就是《撒哈拉的故事》历久弥新的秘密——它永远在讲述关于自由与爱的永恒命题。