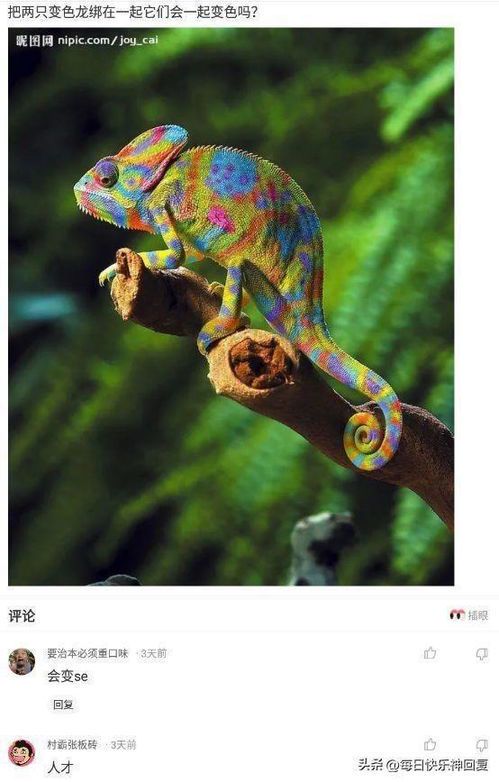

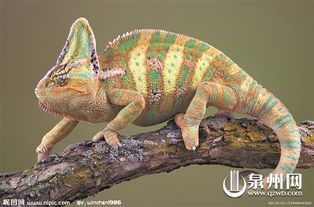

在自然界中,变色龙以其独特的变色能力闻名,这种特性使其成为文化、心理学甚至商业领域的重要隐喻。从生物学角度看,变色龙的变色机制是生存智慧的体现——通过调节皮肤中的纳米晶体结构改变光折射,从而融入环境躲避天敌或传递社交信号。这种适应性在人类社会中常被引申为“灵活应变”的生存哲学。

文学作品中,变色龙的形象往往承载更深层的象征。契诃夫短篇小说《变色龙》里,警官奥楚蔑洛夫对待狗主人的态度随对方身份不断变化,揭示了沙皇俄国时期人性的虚伪与阶级的荒诞。此时“变色龙”成为对趋炎附势者的尖锐讽刺,暗示社会规则对人性的异化。

心理学领域则存在“变色龙效应”的概念,指人类无意识模仿他人肢体语言的现象。研究显示,这种本能模仿能提升社交亲和力,但过度使用可能导致自我认同模糊。现代职场中,“职场变色龙”既被视为高情商的体现,也引发关于 authenticity(真实性)的伦理讨论。

商业策略中,变色龙思维常被赋予积极意义。品牌跨界联名、企业数字化转型等行为,本质上都是通过“变色”捕捉新机遇。但哈佛商学院的案例研究也警示:失去核心价值的盲目适应,可能使企业沦为市场浪潮中的投机者。

从非洲部落的创世神话到当代数字身份的多重扮演,变色龙的隐喻始终在动态演变。它既是对环境适应力的礼赞,也是对人性复杂性的镜像——当我们欣赏这种生物的奇妙能力时,或许也在审视自己与世界相处的方式。