body

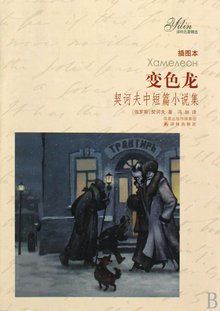

19世纪末的俄国文坛,一位擅长用简练笔触剖析人性的作家崭露头角。安东·巴甫洛维奇·契诃夫,这位被中国读者亲切称为"变色龙作者"的文学巨匠,以其代表作《变色龙》为缩影,构建了一个充满讽刺与悲悯的文学宇宙。他的文字如同手术刀般精准,总能切开社会表象,直抵人性最隐秘的角落。

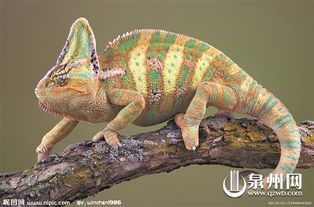

在《变色龙》这个不足三千字的短篇中,契诃夫塑造了奥楚梅洛夫这个堪称世界文学经典的官僚形象。这位警官对待小狗态度的五次反转,不仅揭露了沙皇专制下官吏的奴性本质,更成为跨越时空的"变色龙现象"代名词。契诃夫的高明之处在于,他从不直接批判,而是让人物在自我表演中暴露荒诞。

作为医生出身的作家,契诃夫的创作始终保持着临床观察般的冷静。他的笔记本里记录着:"作家不是糖果贩子,不是化妆师,不是娱乐提供者。"这种创作理念使得他的作品既没有屠格涅夫式的抒情,也摒弃了陀思妥耶夫斯基的癫狂,而是以显微镜般的精确度呈现普通人的生存困境。

值得注意的是,契诃夫的"变色龙"系列人物远不止奥楚梅洛夫。《装在套子里的人》中的别里科夫,《公务员之死》里的切尔维亚科夫,都是不同形态的"精神变色龙"。这些角色在强权面前的自我异化,构成了契诃夫对专制社会最犀利的诊断书。作家用幽默包裹悲剧的独特手法,让读者在发笑后陷入更深的战栗。

body

当我们重读契诃夫的作品时会发现,"变色龙"不仅是特定历史时期的产物,更是人性中永恒存在的暗面。在权力、金钱、社会地位面前,现代人何尝不会不自觉地调整自己的"保护色"?这正是契诃夫文学穿越时空的魅力所在——他笔下的人物总能在不同时代找到新的化身。

这位早逝的天才(44岁因肺结核去世)留给世人的文学遗产,远比他短暂的生命更为长久。从《樱桃园》到《三姐妹》,从《草原》到《第六病室》,契诃夫始终在探索同一个命题:在荒谬的生存环境中,人如何保持精神的完整性。这个追问,让他的作品在百年后依然闪烁着思想的光芒。

作为现实主义文学向现代主义过渡的关键人物,契诃夫的影响远超文学范畴。他的"冰山理论"写作手法启发了海明威,他对人性复杂性的呈现影响了卡夫卡,甚至现代戏剧的革新都深深烙有他的印记。在中国,从鲁迅到余华,几代作家都公开承认受到这位"变色龙作者"的文学启蒙。

当我们谈论契诃夫时,最终要回归到文学最本质的使命——理解人。正如他在书信中写道:"作家的任务不是解决问题,而是正确提出问题。"在充满不确定性的当代社会,重读这位"人类灵魂的观察者"的作品,或许能帮助我们更清醒地认识自己,警惕内心那只随时准备变色的"蜥蜴"。