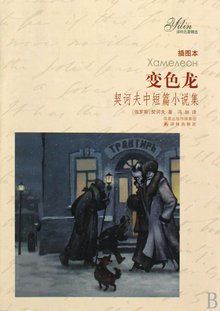

《变色龙》是俄国著名作家安东·巴甫洛维奇·契诃夫创作的短篇小说,首次发表于1884年。作为19世纪批判现实主义文学的代表作之一,这篇仅四千余字的小说通过一个荒诞的街头场景,深刻揭露了沙皇专制统治下官僚体系的腐朽与人性异化。契诃夫以外科医生般的精准笔触,将“变色龙”这一意象升华为对权力崇拜者的绝妙隐喻。

故事围绕警官奥楚梅洛夫处理“狗咬人事件”展开。随着围观群众对狗主人身份的七次猜测变化,这位执法者的态度发生了六次戏剧性反转。从扬言严惩肇事犬,到发现可能是将军爱犬时的惶恐谄媚,契诃夫用层层递进的讽刺笔法,将沙俄官僚见风使舵的丑态刻画得入木三分。

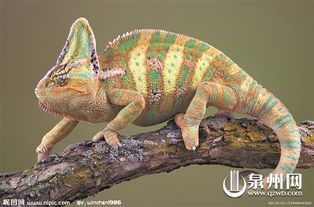

小说标题“变色龙”具有三重象征意义:既指涉事件中不断改变肤色的蜥蜴,又暗喻主人公随权势变色的本性,更深层次则影射整个官僚系统如同冷血动物般缺乏道德温度。这种多重隐喻的运用,展现了契诃夫作为“短篇小说之王”的艺术造诣。

在创作背景上,1881年亚历山大二世遇刺后,沙皇政府加强专制统治,催生出大量阿谀逢迎的官僚。契诃夫通过观察其父经营的杂货店里形形色色的顾客,积累了大量市井素材。他将这些生活片段提炼升华,用看似滑稽的日常事件,完成对时代病灶的解剖。

《变色龙》的艺术价值在于其“以小见大”的叙事智慧。契诃夫摒弃直接说教,转而采用“客观展示”的创作手法:通过人物自身言行的矛盾暴露其荒谬,这种“不着一字尽得风流”的技巧,后来被发展为现代短篇小说的经典范式。正如托尔斯泰所言:“契诃夫用小小的香水瓶,装下了整个俄罗斯的气息。”