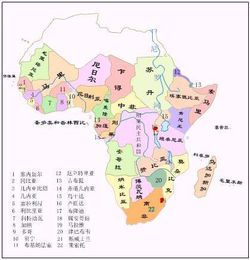

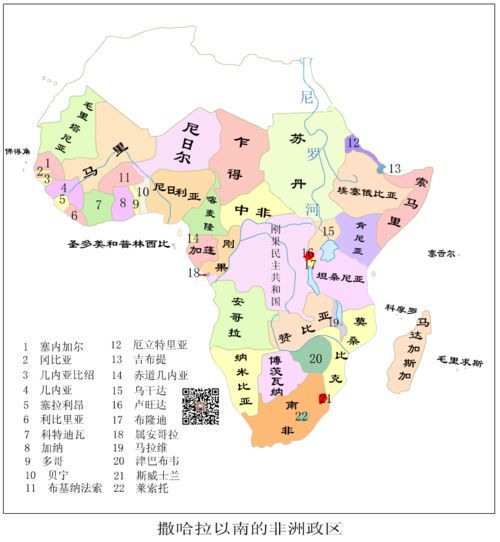

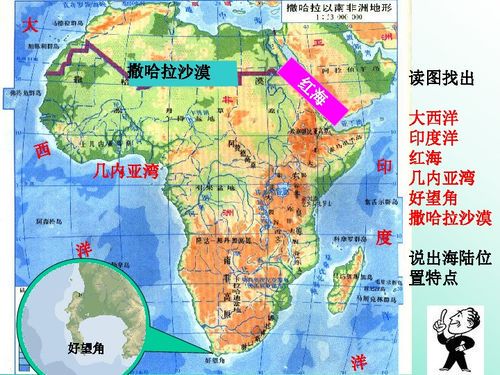

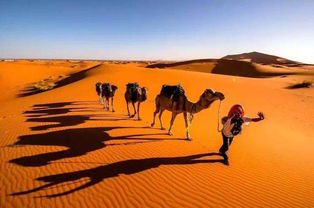

撒哈拉以南非洲通常被称为“黑非洲”或“撒南非洲”,这一名称源于其独特的地理位置与文化特征。作为世界上最大的沙漠——撒哈拉沙漠的南缘地带,这片广袤区域涵盖了48个国家,占非洲大陆总面积的约80%。其名称不仅是对地理分界的描述,更隐含着历史、人种和生态环境的深层含义。

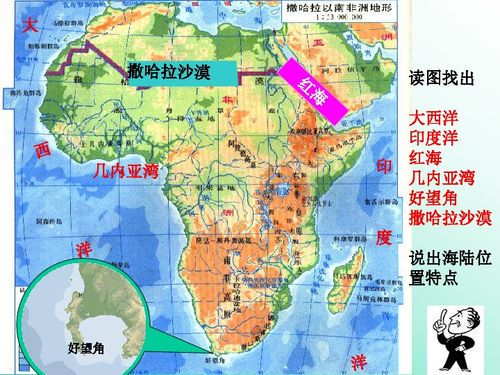

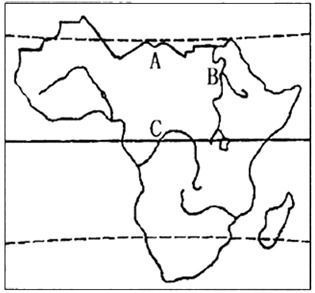

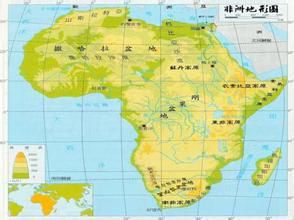

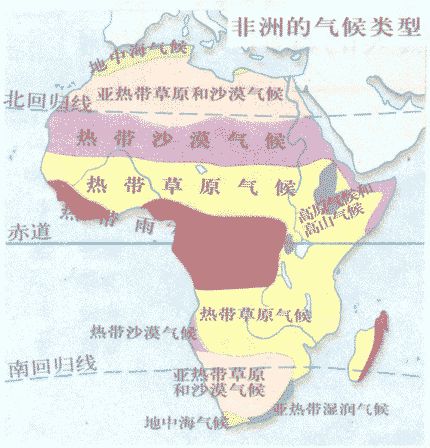

从地理学角度看,“撒哈拉以南非洲”严格定义了该地区与北非的气候和生态差异。这里以热带雨林、稀树草原和荒漠草原为主,与北非的地中海气候形成鲜明对比。这种自然屏障使得撒哈拉沙漠成为南北非洲之间的天然分界线,也造就了截然不同的文明发展轨迹。

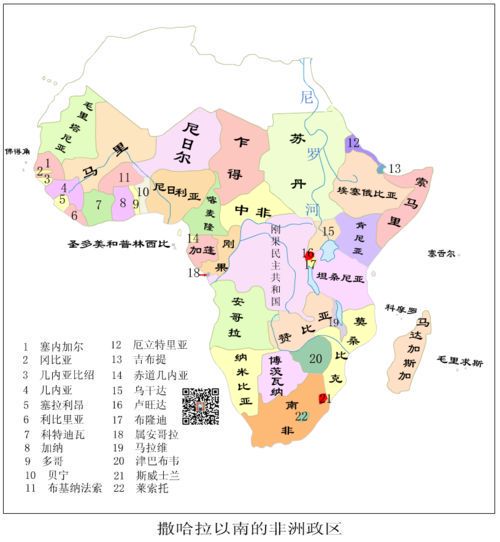

“黑非洲”的称谓则更多指向人类学范畴,强调当地以黑人族群为主体的社会结构。这一术语在20世纪中期被广泛使用,但随着时代发展,部分学者认为其带有殖民时代的色彩。如今国际组织更倾向使用“撒哈拉以南非洲”这一中性表述,世界银行和联合国等机构的统计报告均采用此分类标准。

该地区在全球化进程中展现出独特的发展路径。作为人类发源地之一,这里保存着最丰富的基因多样性,同时拥有刚果盆地热带雨林这样的全球生态要塞。在经济层面,该区域正在经历从“最不发达国家集中地”向“新兴市场”的转型,尼日利亚、肯尼亚等国已成为区域经济增长极。

名称背后的争议也反映了认知的演变。有些非洲学者主张用“非洲腹地”等更具主体性的称谓,认为传统命名方式仍带有“以北非为中心”的视角。这种讨论本身正说明这片土地正在国际话语体系中重新定位自己的身份。从“黑暗大陆”到“希望大陆”,称谓的变化记录着世界对这片土地认知的不断深化。