在陕西历史博物馆的展柜中,一枚战国时期的玉蝉正静静陈列。这件长仅4.8厘米的青白玉雕件,蝉翼纹理纤毫毕现,腹部节段分明,出土时仍保持着莹润的光泽。考古学家发现,这类含蝉葬俗最早可追溯至新石器时代,在红山文化遗址中就已出现以蝉为造型的玉器。

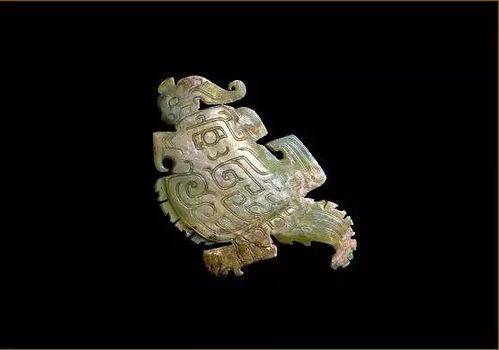

商周时期,蝉形器物迎来第一个制作高峰。安阳殷墟妇好墓出土的商代晚期玉蝉,采用典型的"臣字眼"雕刻技法,蝉体两侧对称分布着神秘的云雷纹。这种纹饰可能与当时人们对蝉蜕现象的宗教解读有关——《淮南子》记载"蝉饮而不食,三十日而蜕",古人将蝉视为重生的象征。

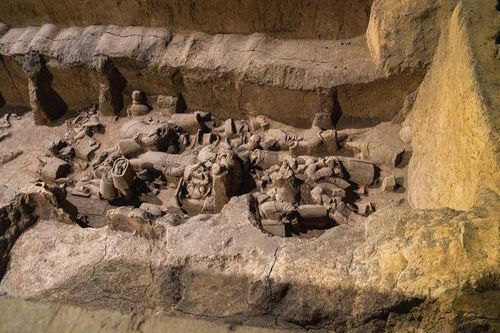

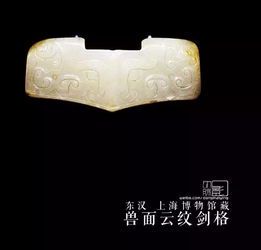

汉代葬玉中的蝉最具代表性,分为唅蝉、佩蝉和冠蝉三种形制。其中放置于逝者口中的玉唅蝉最为特殊,多为简练的"汉八刀"风格。徐州狮子山楚王陵出土的西汉玉唅蝉,仅用八道凌厉的刀工就刻画出蝉的形态,这种工艺暗合《礼记》"金革之事无辟"的丧葬理念。

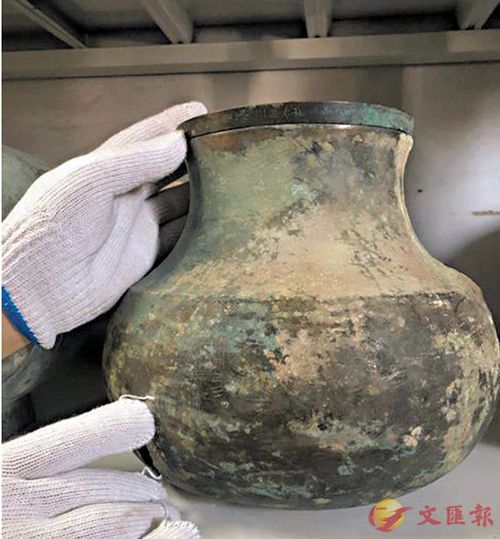

唐代以后,蝉的意象逐渐从丧葬文化转向文学审美。法门寺地宫出土的鎏金银蝉,双翼呈半透明纱状,与诗人卢仝"纱巾草履竹疏衣,手弄玄蝉独掩扉"的描写相互印证。宋代金石学兴起后,出土的商周青铜蝉纹器常被文人墨客题咏,苏轼就曾为友人收藏的青铜蝉鼎作铭:"土中之蝉,阅世千年"。

现代考古技术让我们得以重新解读这些出土的蝉。X射线荧光光谱分析显示,战国玉蝉多采用新疆和田玉料,而殷墟蝉形器的朱砂残留则揭示了当时的祭祀场景。这些穿越时光的蝉鸣,正为我们拼凑出中华文明对生命循环的独特认知。