战汉时期(战国至汉代)是中国古代工艺发展的重要阶段,出土的水晶制品以其独特的材质与工艺展现了当时的文化风貌。战汉水晶的特点主要体现在材质、工艺、形制及文化内涵四个方面,反映了当时的社会审美与技术水准。

从材质上看,战汉水晶多选用纯净度高、透明度好的天然水晶。由于开采技术有限,大型水晶料较为罕见,故成品以小型佩饰、印章或器皿配件为主。部分水晶带有天然包裹体或冰裂纹,但工匠常巧妙利用这些“瑕疵”增强艺术表现力,形成“化瑕为美”的独特效果。

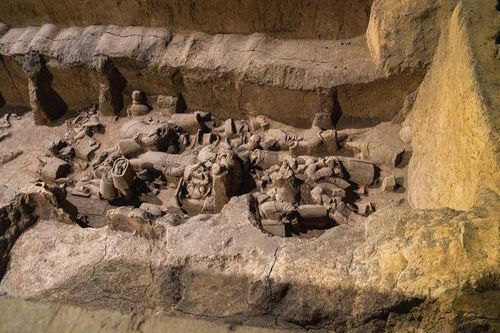

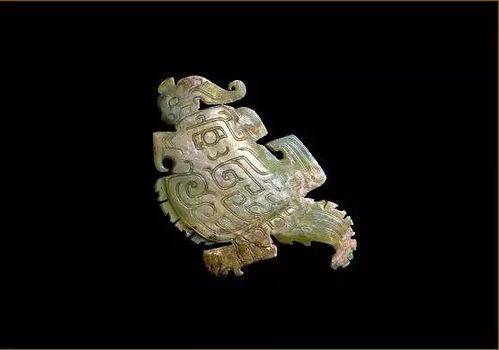

工艺方面,战汉水晶的加工技术已相当成熟。通过考古发现可见,当时已运用砣具切割、管钻穿孔、抛光等多道工序。尤其值得注意的是战汉水晶的镂雕技艺,如满城汉墓出土的“水晶兽形佩”,以立体圆雕手法展现动物肌理,细节处理精准,体现了高超的减地琢磨技术。部分器物表面还残留朱砂痕迹,推测可能用于绘制纹饰或宗教仪式。

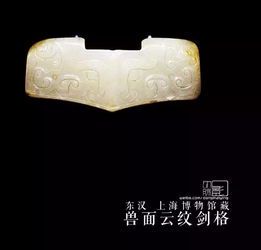

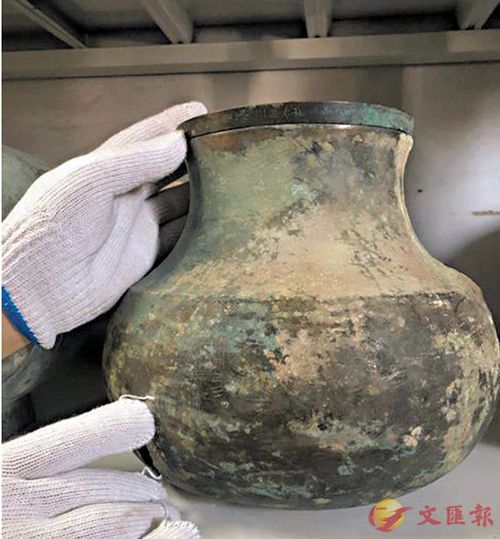

形制上,战汉水晶制品兼具实用性与象征性。常见器型包括组佩组件(如璜、琮)、印章、耳珰、带钩等。汉代水晶制品尤其注重与玉器的搭配使用,例如南越王墓出土的水晶与玉器组合佩饰,通过材质对比突出层次感。此外,部分水晶器模仿青铜器造型(如卮、杯),但器壁较薄,凸显材质通透的特性。

文化内涵上,战汉水晶承载着浓厚的宗教与等级观念。水晶在汉代被视为“水玉”,《山海经》等文献记载其有辟邪功效,故多用于丧葬或祭祀场景。诸侯王级墓葬中常见水晶与玉器共存的现象,说明水晶与玉同样被赋予礼器功能。而战国水晶制品则更多体现楚文化的神秘色彩,如曾侯乙墓出土的蜻蜓眼水晶珠,可能受到西亚玻璃工艺影响。

总体而言,战汉水晶制品是研究古代工艺交流与意识形态的重要实物资料。其材质选择反映自然资源利用水平,工艺成就体现手工业专业化程度,而形制与纹饰的演变则见证了从战国多元到汉代统一的审美变迁。这些出土水晶不仅具有艺术价值,更为理解先秦两汉的物质文化提供了独特视角。