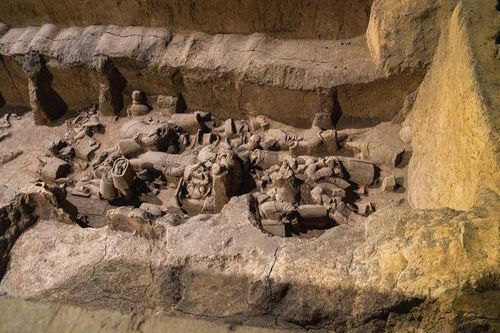

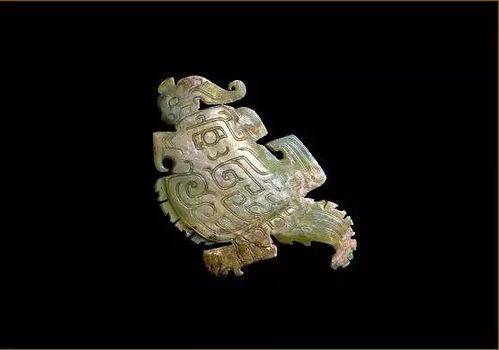

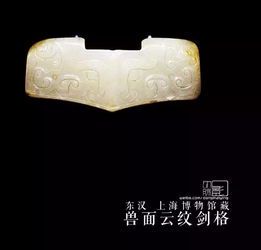

古玉作为中华文明的重要载体,承载着数千年的历史文化积淀。近年来,随着考古发现增多,民间收藏热兴起,关于出土古玉能否佩戴的讨论日益激烈。这个问题涉及文物保护、健康风险、文化传承等多重维度,需要从科学角度审慎分析。 从材质特性来看,古玉主要成分为透闪石、阳起石等矿物质,理论上对人体无害。但出土古玉长期埋藏于地下,可能吸附土壤中的重金属(如汞、铅)或有机污染物。若未经专业清洗和检测,直接接触皮肤可能导致过敏或慢性中毒。尤其是一些表面有沁色或腐蚀痕迹的古玉,其化学稳定性更需严格评估。 文物保护法规对此有明确规定。根据《中华人民共和国文物保护法》,出土文物归国家所有,私人买卖或佩戴均属违法。即使是传世古玉,若被鉴定为三级以上文物,同样禁止私人持有。从伦理角度而言,将具有研究价值的古玉作为饰品佩戴,可能加速其氧化磨损,造成不可逆的文化损失。 文化信仰层面,民间素有“人养玉,玉护主”的说法。但需注意的是,这种观念多针对传世玉器。出土古玉因长期脱离人文环境,其能量场是否适宜现代人佩戴尚无科学依据。部分考古学家提出,古玉的“阴气”之说虽属玄学范畴,但从心理暗示角度考量,敏感体质者可能出现不适反应。 若坚持佩戴出土古玉,建议采取以下防护措施:首先通过X射线荧光光谱检测确认无有害物质;其次采用中性清洗剂去除表面沉积物;最后用纯棉布袋隔离佩戴,避免汗液腐蚀。但最根本的原则仍是遵守法律法规,将具有考古价值的古玉交由专业机构保护。 古玉的真正价值在于其文化密码而非装饰功能。通过博物馆展示、学术研究等方式,这些穿越时空的瑰宝能更完整地向后世传递文明印记。对于普通爱好者而言,选择现代工艺复刻品或合法流通的传世玉器,或许是更负责任的文化传承方式。

出土古玉佩戴的奥秘与风险