红沁是古玛瑙珠子表面或内部呈现的一种红色沁色现象,通常因长期埋藏于特定土壤环境中,与铁元素等矿物质发生化学反应而形成。这种沁色不仅为古珠增添了独特的审美价值,也是鉴别其年代和真伪的重要依据之一。

红沁的形成与土壤中的铁含量密切相关。当玛瑙长期接触富含铁离子的地下水或潮湿土壤时,铁元素会逐渐渗透到玛瑙的微裂隙中,经过氧化作用最终形成稳定的红色氧化铁。这一过程往往需要数百年甚至更长时间,因此红沁的深浅和分布状态能间接反映珠子的埋藏年限。

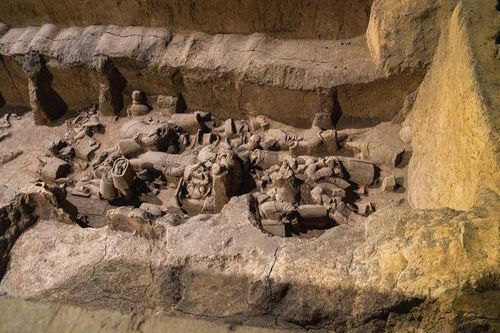

从考古学角度看,红沁的分布特征具有重要研究意义。自然形成的红沁通常呈现由表及里的渐变过渡,沁色边界模糊且伴有矿物结晶的蛛丝状纹理。而人工仿制的红沁往往颜色突兀,缺乏自然渗透的层次感。专业的鉴定人员还会通过显微镜观察沁色部位的晶体结构变化来判定真伪。

值得注意的是,不同地区的古玛瑙珠子红沁特征存在差异。例如中原地区出土的珠子多呈现朱砂般的鲜红色,而西北干旱地区则常见较暗的褐红色沁。这种差异主要源于各地土壤成分和埋藏环境的不同,为研究古代贸易路线和文化交流提供了实物证据。

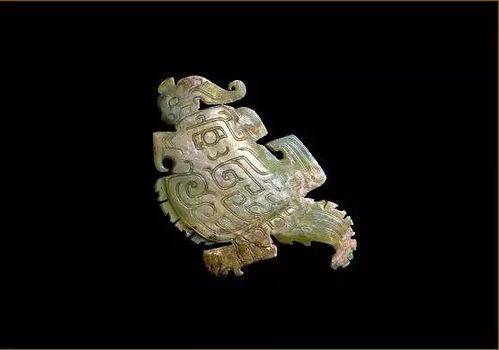

收藏界对红沁玛瑙珠子的价值评估需综合考虑多个因素。除了沁色的自然程度和美观性外,还需注意珠子本身的材质优劣、加工工艺水平以及文化内涵。保存完好的红沁古珠往往能在拍卖市场创下高价,但前提是必须经过科学检测确认为真品。