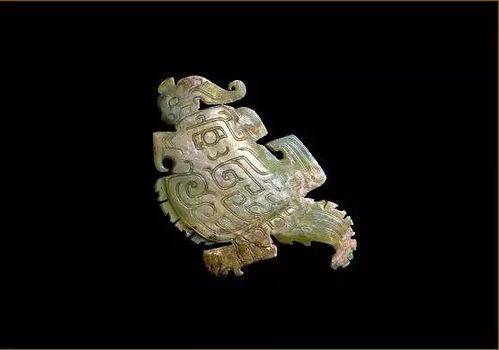

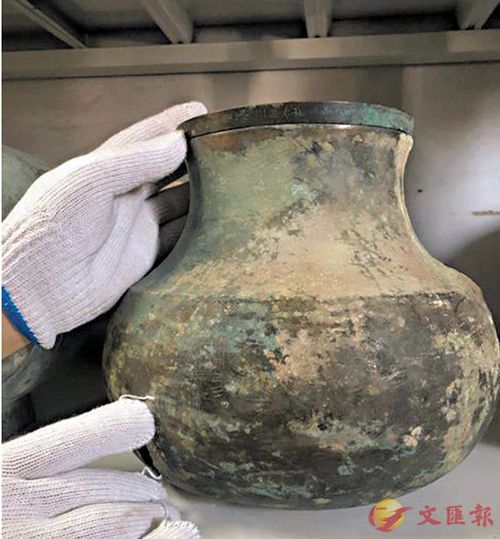

青铜器作为中国古代文明的瑰宝,其表面常覆盖着绿色锈层。这种独特的色彩变化背后,蕴含着复杂的化学反应过程。当铜器长期埋藏于地下时,与土壤中的水分、氧气及各类矿物质接触,逐渐发生氧化反应,形成绿色的碱式碳酸铜,即人们常说的"铜绿"。

铜器锈蚀的过程可分为几个阶段。最初,铜与氧气反应生成黑色的氧化铜。随后,在潮湿环境中,氧化铜进一步与二氧化碳、水蒸气反应,转化为绿色的碱式碳酸铜。这种化合物化学性质稳定,能有效保护内部金属免受进一步腐蚀,因此考古界称其为"良性锈"。

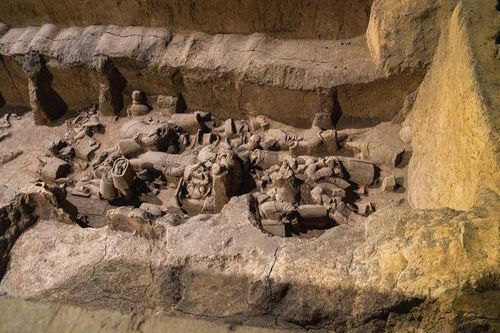

地下环境的差异会造就不同的锈色表现。含氯离子较多的土壤中,铜器可能形成有害的氯化亚铜;在硫化物丰富的环境中,则会产生黑色硫化铜。但最常见的仍是那抹历史沉淀的翠绿,其颜色深浅与埋藏时间、土壤酸碱度密切相关。

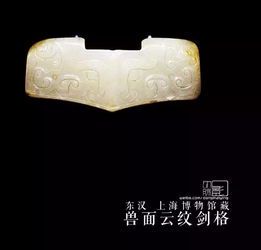

值得注意的是,铜绿的生成需要特定条件。干燥地区出土的铜器往往保持金属光泽,而南方湿润墓葬中的铜器则多见厚重绿锈。这种天然形成的保护层,不仅成为鉴定文物年代的重要依据,更是千年岁月赋予的艺术包浆,让冰冷的金属焕发出独特的生命质感。