“无名女”一词常出现在历史档案、社会新闻或文学作品中,它既是一个具象的指代,也是一种抽象的隐喻。在字面意义上,它可能指向那些身份未知的女性个体,比如考古发现中的古代遗骸、刑事案件中的受害者,或是战乱年代流离失所的难民。她们的姓名被时间或暴力抹去,只剩下“无名”的标签,成为历史缝隙中的沉默注脚。

从更广义的视角看,“无名女”象征着被主流叙事边缘化的女性群体。在传统史书里,男性常占据叙事中心,而女性往往以集体化的“某某氏”或“某妻某母”的形式存在。这种无名状态折射出性别权力结构的不平等——个体的独特性被消解,只剩下功能性的社会角色。鲁迅笔下“祥林嫂”的悲剧,正是对这种无名化的尖锐批判。

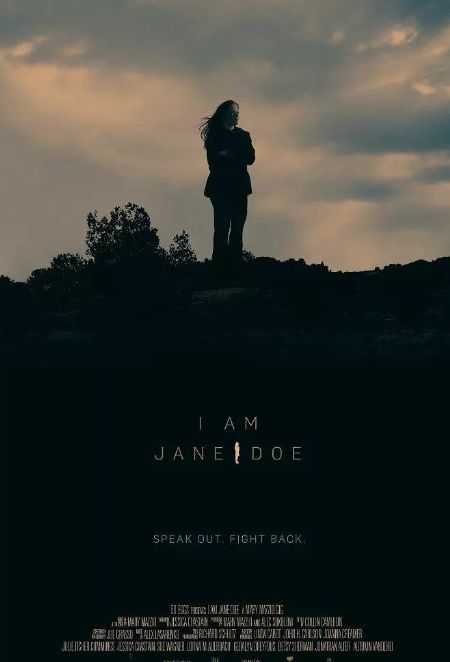

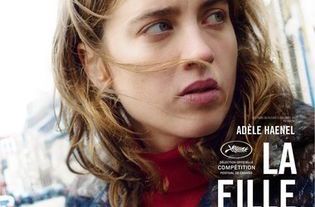

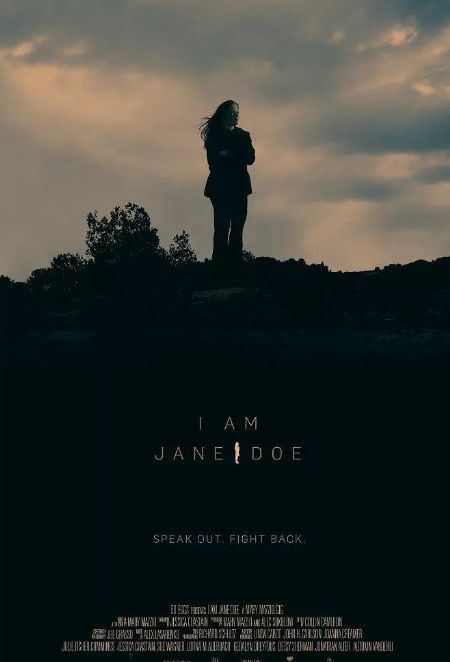

当代语境中,“无名女”有了新的解读维度。互联网时代的匿名性让许多女性选择以“无名”姿态发声,比如公益项目中的受助者、metoo运动中的勇敢者。这里的“无名”既是保护壳,也是反抗策略:当姓名不再重要,遭遇本身便成为焦点。韩国电影《82年生的金智英》原著扉页上印着“献给所有没有名字的金智英”,恰是对这种集体困境的哀悼与致敬。

在艺术领域,“无名女”常成为创作母题。委拉斯凯兹的《纺纱女》中背影模糊的女工,贾科梅蒂雕塑里瘦削的人形,都在追问:当个体失去姓名,人性价值是否随之湮灭?中国当代艺术家尹秀珍的装置《无名山》,用旧衣物堆砌出山脉般的形状,每件衣物都曾包裹过某个“无名”的生命,构成震撼的集体记忆载体。

回归词源,“无名”在道家哲学中本指“道”的不可言说性,但现实中的“无名女”却被迫沉默。当我们重提这个词时,或许该思考:如何让无名者有名,让失语者发声?从考古学家用DNA技术还原古代女性生平,到社交媒体为弱势群体开辟表达通道,技术的进步正试图修复这种历史性的不公。每一个“无名女”的背后,都是一段等待被倾听的故事。