“无名女”这一词汇在中文语境中承载着多重含义,它既可能是对历史中失语群体的指代,也可能是当代社会匿名现象的缩影。从字面理解,“无名”意味着姓名的缺失,而“女”则明确了性别指向。这种组合背后,往往隐藏着个体身份被遮蔽的叙事。 在传统社会结构中,无名女常指向那些未被史书记载的普通女性。她们可能是农妇、工匠或市井中的平凡角色,因缺乏社会话语权而成为沉默的大多数。这种无名状态折射出古代性别权力结构的不平等——男性的功名被刻于碑文,而女性的存在却消融于柴米油盐的日常中。 当代语境下,“无名女”被赋予了新的隐喻。网络空间中,匿名账号以“无名女士”自称,既是对隐私的保护,也是对主流叙事的疏离。这种自我命名的行为,暗含对标签化社会的反抗。当人们选择抹去姓名时,反而获得了更自由的表达权,这种现象在性别议题讨论中尤为显著。 文学作品中,“无名女”常作为象征符号出现。鲁迅笔下的祥林嫂没有正式名字,她的“无名”成为旧社会吃人礼教的注脚;现代小说里未命名的女性角色,则可能代表城市化进程中流动人口的生存困境。这种命名的缺席,恰恰强化了人物背后的社会批判意味。 从心理学视角看,“无名”状态可能引发两种极端:一方面会导致个体认同的模糊,另一方面却提供了重塑自我的可能。就像《百年孤独》里那些重复命名的家族成员,名字的缺失反而让她们超越了具体身份的束缚。这种矛盾性,让“无名女”成为一个值得持续探讨的文化命题。

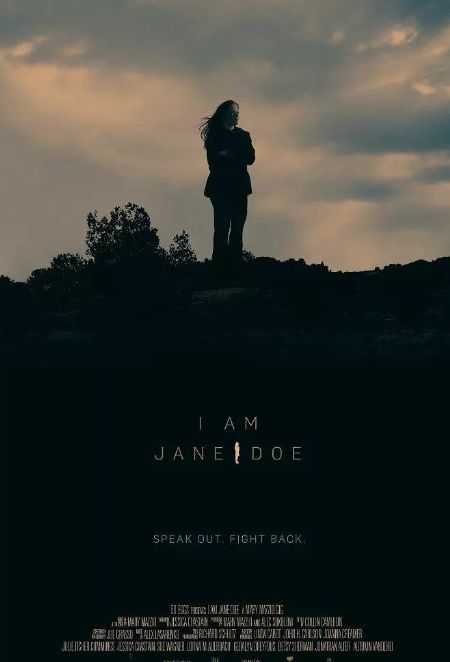

无名女:一个被遗忘的符号与当代隐喻