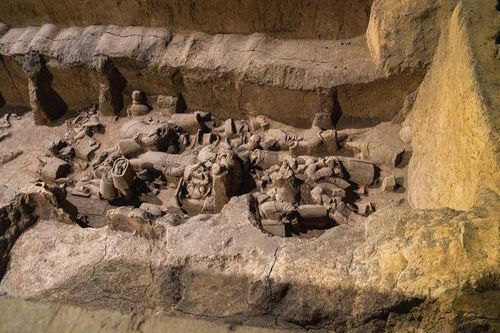

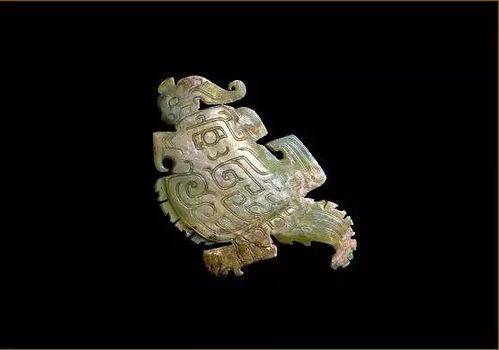

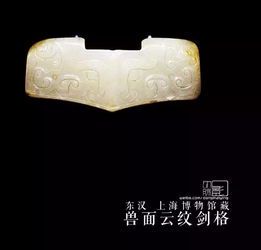

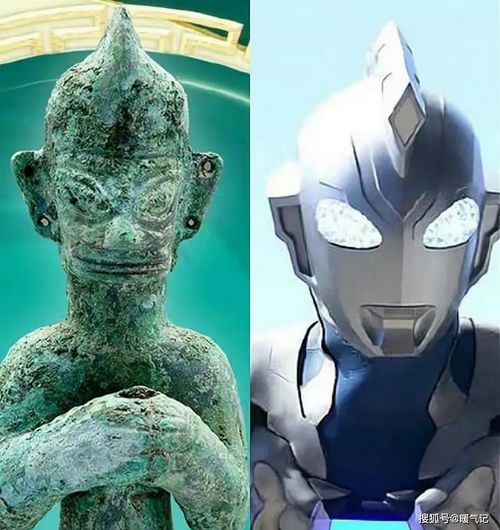

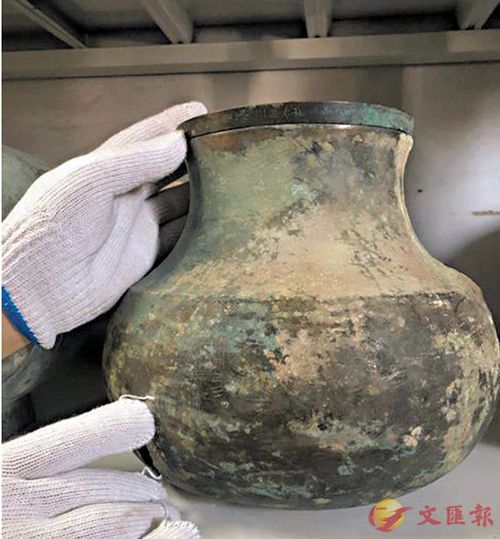

出土文献是指通过考古发掘等手段从地下发现的古代文字资料。这些文献因长期埋藏于地下,避开了人为破坏与自然风化,往往保存了原始面貌,具有极高的历史研究价值。中国作为文明古国,出土文献数量庞大,种类丰富,主要可分为以下几类。 甲骨文是最早的出土文献之一,主要发现于河南安阳殷墟。这些刻在龟甲和兽骨上的文字,记录了商朝时期的占卜活动,是研究商代历史、宗教与社会的重要资料。甲骨文的发现,将中国有文字记载的历史上推至公元前14世纪。 简牍是战国至魏晋时期的主要书写材料。湖北云梦睡虎地秦简、湖南长沙马王堆汉简、甘肃敦煌汉简等都是重要发现。这些简牍内容涵盖法律文书、医学典籍、私人信件等,为研究古代政治、经济、文化提供了第一手材料。 金石文献包括青铜器铭文与石刻文字。西周青铜器如毛公鼎、大盂鼎上的铭文,记录了分封、赏赐等重大事件。而东汉的《熹平石经》、唐代的《开成石经》等石刻文献,则保存了古代经典的原始版本,对校勘传世文献具有重要意义。 敦煌文书是20世纪初在莫高窟藏经洞发现的大批写本与印本,时间跨度从晋到宋初。这些文献包括佛经、道经、儒家经典、社会经济文书等,展现了中古时期丝绸之路上的文化交流与社会生活。 此外,还有帛书(如马王堆帛书)、陶文、封泥等各类出土文献。它们不仅填补了传世文献的空白,还纠正了历史记载的谬误,是中华文明传承的重要见证。随着考古工作的深入,更多出土文献将不断涌现,为历史研究开辟新的视野。

中国出土文献的种类与价值