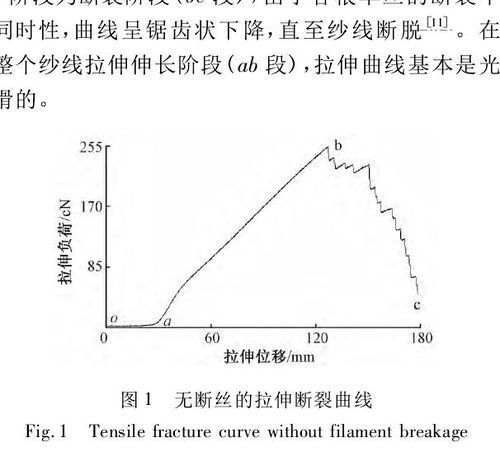

那是一个阴沉的午后,我在整理祖母的旧木箱时,指尖突然触到某种锐利的边缘。抽出手时,半张泛黄的照片正静静躺在掌心,断裂处像被闪电劈开的树干,将画面中的三个人硬生生割裂。

穿着旗袍的年轻女子只剩半张温柔的笑脸,她身旁戴圆框眼镜的男子失去了所有表情,而中间那个穿背带裤的小男孩,则永远丢失了牵着父母双手的瞬间。断裂的纤维在照片背面形成细小的山脉,仿佛在无声控诉着某种暴力的介入。

我把残片拼在窗前的光晕里,发现裂痕恰好穿过女子无名指上的婚戒。祖母从未提起过这张照片,就像她从未解释为何总在雨天反复擦拭那个空相框。透过那道锯齿状的伤口,我似乎看见三十年前的某个清晨,相纸在剧烈颤抖的双手间发出清脆的哀鸣。

所有记忆都是易碎的工艺品。当我把残片收进信封时,突然意识到断裂处形成的全新轮廓——像极了一张正在呐喊的嘴。那些被撕裂的笑容、被腰斩的拥抱,或许正在我们看不见的维度里,持续发出常人听不见的尖啸。