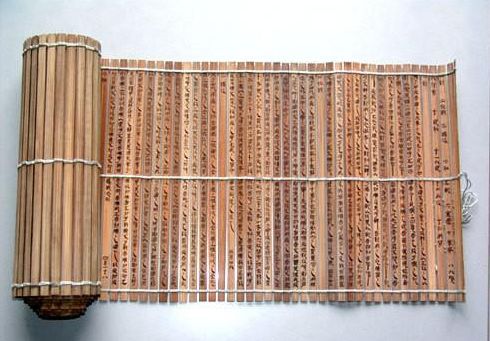

在陕西、湖南等地陆续出土的秦朝竹简,为我们打开了一扇窥探两千多年前社会风貌的窗口。这些泛黄的竹片经过考古工作者的精心清理与修复,逐渐显露出用秦隶书写的文字痕迹,成为研究秦代政治、法律、经济的第一手资料。

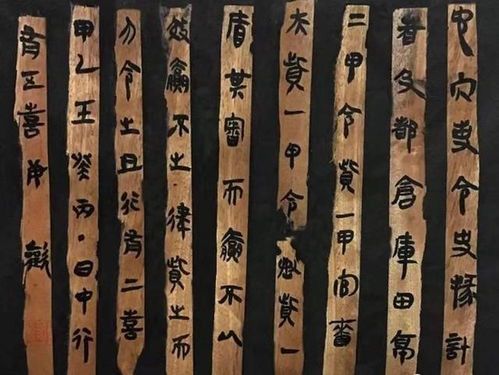

1975年湖北云梦睡虎地秦简的发现堪称里程碑,1155枚竹简完整记录了《秦律十八种》《效律》等法律条文。其中关于市场交易"一盾值钱五百"的记载,让现代人得以测算秦朝货币购买力;而"弃灰于道者黥"等严苛条款,则印证了商鞅变法后"轻罪重罚"的法治特点。

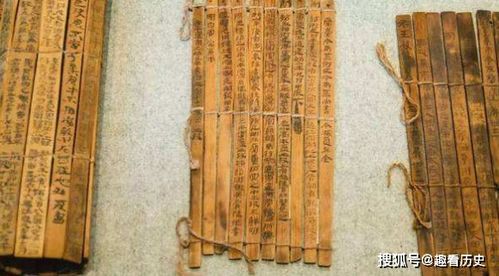

2002年里耶古城出土的3.6万枚行政文书简牍,更是颠覆了学界认知。这批公文详细记载了洞庭郡迁陵县的户口管理、物资调拨情况,其中"快行"制度要求公文"旦发夕至",揭示出秦帝国惊人的行政效率。简文中频繁出现的"敢言之""谨问"等程式化用语,成为后世公文程式的源头。

北京大学藏西汉竹书中的《赵正书》提供了秦始皇临终场景的新视角,与《史记》记载形成有趣对照;岳麓书院收藏的秦简《数》书,则保存了世界上最早的十进制分数运算记录。这些竹简上的墨迹虽已斑驳,却让抽象的"书同文"政策变得具体可感——同一时期的简牍从关中到楚地都使用标准秦隶,见证着文化统一的强大力量。

当现代科技遇上古老竹简,X光成像技术让炭化竹简上的隐形字迹重现,红外扫描能分辨墨色深浅不同的修改痕迹。考古学家通过分析竹简编绳残留的DNA,甚至能追溯原材料产地。这些沉睡地下的"时间胶囊",正通过跨学科研究不断释放新的历史信息。

从商鞅方升到秦兵马俑,秦朝留给世人的物质遗产总是令人震撼。但或许这些看似朴素的竹简更具穿透力——当我们的目光掠过那些略显笨拙的竖排笔划时,仿佛能听见两千年前刀笔吏在油灯下刮削竹片的沙沙声,触摸到中华文明制度创新的最初脉动。