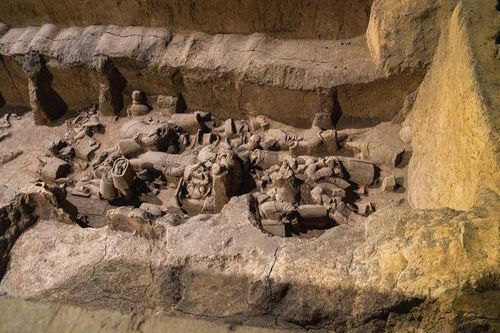

“出土”是考古学中一个常见的术语,指的是通过科学发掘将埋藏在地下的文物、遗迹或人类遗存从土壤中清理并提取出来的过程。这一过程通常由专业的考古团队完成,涉及地层分析、文物保护和记录等多个环节。出土的物件可能包括陶器、青铜器、骨器、建筑遗迹等,它们为研究古代人类社会的历史、文化和生活方式提供了重要依据。

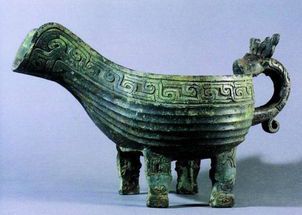

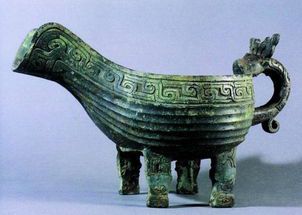

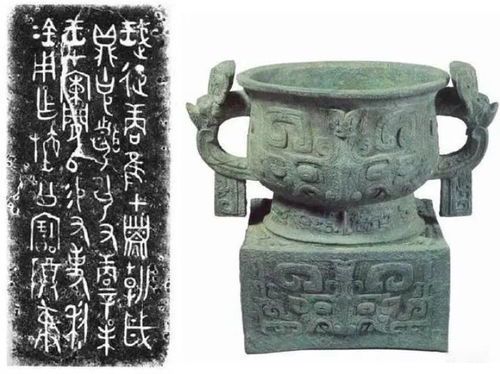

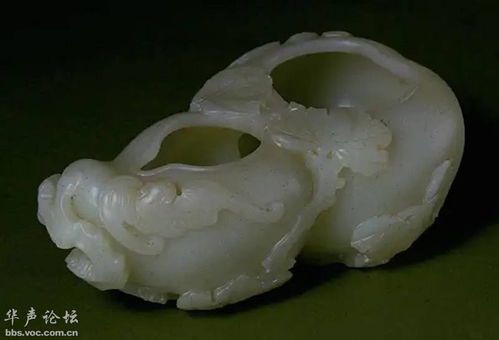

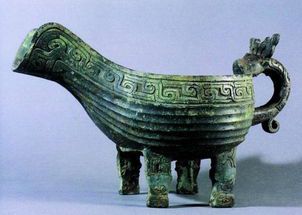

出土文物的价值不仅在于其本身的物质形态,更在于它们所承载的历史信息。例如,一件出土的青铜器可能揭示了古代冶金技术的发展水平,而一处建筑遗迹则可能反映了当时的社会结构和居住习惯。考古学家通过对出土文物的研究,能够重建古代社会的部分面貌,填补历史记载的空白。

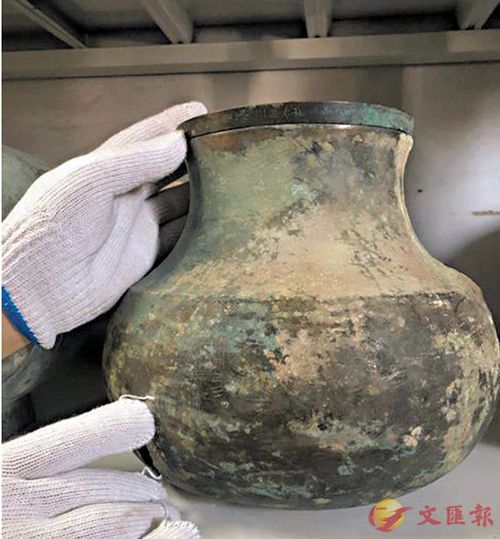

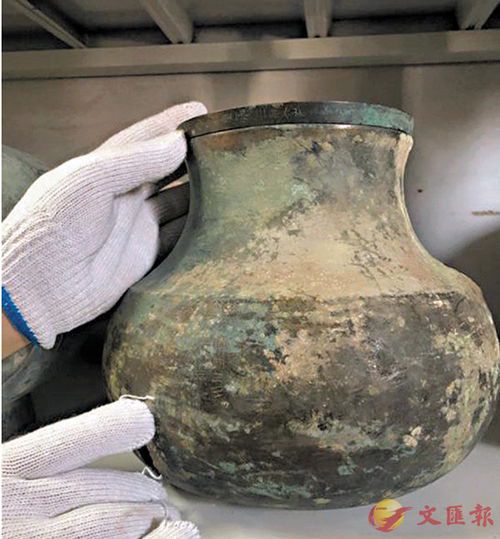

出土过程需要严格遵守考古学规范,以确保文物的完整性和科学性。考古人员会使用刷子、小铲等工具小心翼翼地清理文物周围的泥土,并详细记录每一件文物的出土位置、地层深度和周围环境。这些信息对于后续的研究至关重要,因为它们能帮助确定文物的年代和使用背景。

值得注意的是,“出土”与“发现”有所区别。偶然发现的地下文物不能称为严格意义上的出土,只有经过科学考古发掘的文物才能使用这一术语。出土文物通常会被送往实验室进行进一步清理、修复和研究,最终可能被博物馆收藏或用于学术展览。

随着科技的发展,现代考古学中的出土工作越来越多地借助高科技手段,如三维扫描、DNA分析和碳14测年等。这些技术大大提高了出土文物研究的精确度和效率,使我们对古代文明的认识变得更加全面和深入。出土文物作为人类共同的文化遗产,其保护和研究成果对于传承人类文明具有重要意义。