在中国古代城市中,钟楼与鼓楼是极具标志性的建筑,它们不仅承载着报时功能,更是城市秩序与文化象征的重要载体。这两类建筑通常位于城市中心轴线,以高大的体量和独特的造型成为古代都市最醒目的地理坐标。

钟鼓楼最早可追溯至汉代,但真正形成制度是在唐宋时期。唐代长安城实行严格的宵禁制度,晨钟暮鼓成为调控城市作息的权威信号。清晨钟声响起,城门坊门次第开启;日暮鼓声传来,百姓便需返回各自居住的里坊。这种"晨钟暮鼓"的管理模式,体现了古代政府对城市时空秩序的高度掌控。

作为古代城市的"公共计时器",钟鼓楼在宋代得到进一步发展。北宋汴梁城的鼓楼设有更鼓和铜壶滴漏,通过击鼓和撞钟实现全城报时。到明清时期,北京钟鼓楼形成完备的报时体系,白天以钟声报时,夜间用鼓声示警,更夫还会配合吆喝更点。这种精准的报时服务,对商业活动、官府办公和市民生活都起到重要协调作用。

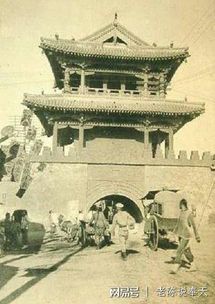

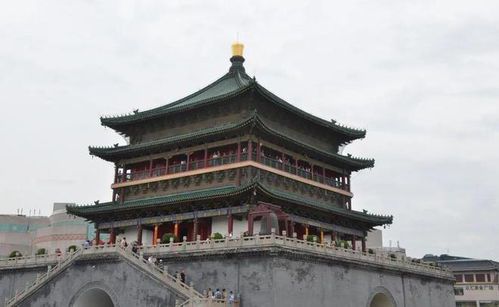

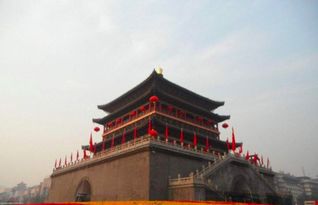

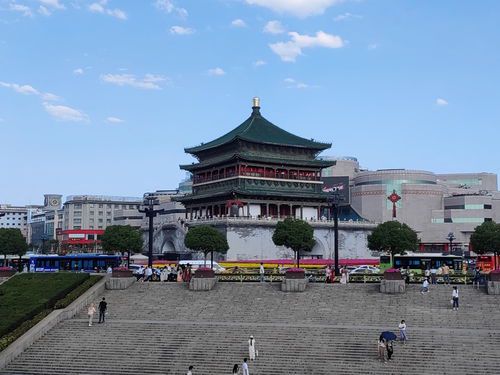

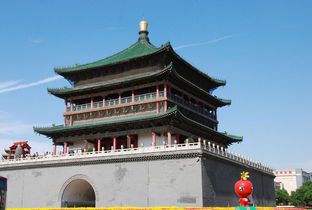

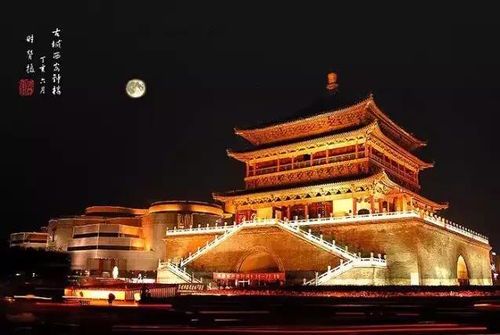

除实用功能外,钟鼓楼还具有深刻的文化内涵。其建筑形制往往体现"天人合一"理念,如西安钟楼的重檐三滴水样式象征天、地、人三才和谐。钟鼓声还被赋予祛邪纳吉的寓意,在年节庆典时,悠扬的钟声成为祈福的重要仪式。现存的北京、西安、南京等地的钟鼓楼,已成为解读古代城市文明的重要实物见证。

随着现代计时技术的发展,钟鼓楼逐渐退出历史舞台,但其承载的文化记忆依然鲜活。这些巍峨的古建筑,默默诉说着中国古代城市管理的智慧,见证着时间计量方式的演变,也成为连接古今的重要文化地标。