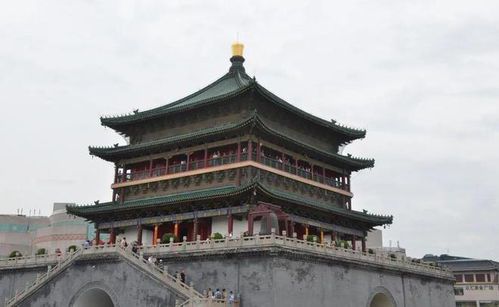

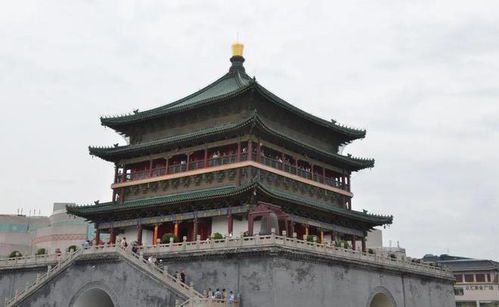

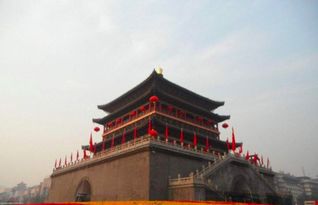

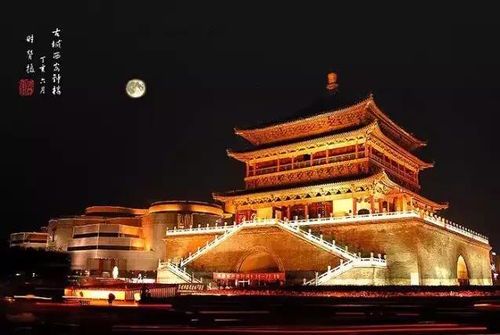

西安钟楼,坐落于陕西省西安市市中心,是中国现存规模最大、保存最完整的明代钟楼之一。始建于明洪武十七年(1384年),历经六百余年风雨,仍巍然矗立于古城中轴线上,与鼓楼遥相呼应,共同构成“晨钟暮鼓”的壮丽景观。作为西安的地标性建筑,钟楼不仅承载着古代报时功能,更凝聚着中国传统建筑艺术的精髓。

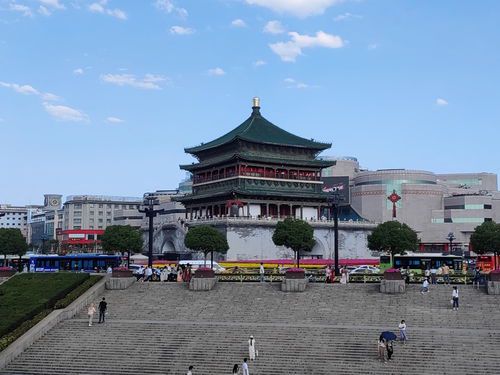

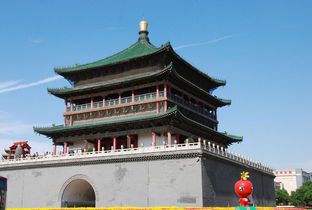

钟楼通高36米,基座为正方形青砖台基,边长35.5米,体现“天圆地方”的传统理念。主体为三重檐四角攒尖顶的木结构建筑,覆盖深绿色琉璃瓦,檐下施以七彩斗拱。楼内陈列着明代铁钟“景云钟”的复制品,原钟现藏于碑林博物馆,其钟声洪亮悠远,曾为古代长安城提供标准时辰。登楼远眺,可俯瞰现代都市与古城墙交融的独特风貌。

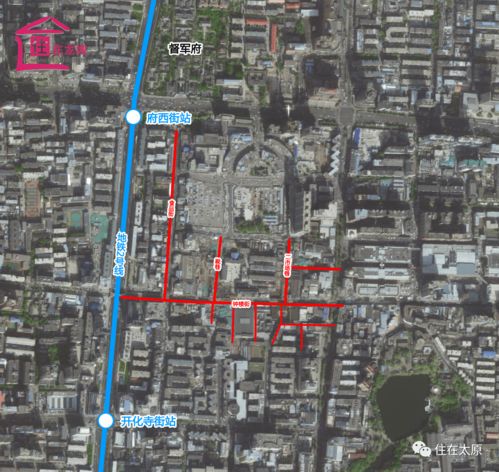

建筑细节处处彰显匠心:二层藻井绘有184幅唐宋风格彩画,梁枋间雕刻着精美的龙凤图案。台基四面各辟拱券门洞,在民国时期为适应交通需求进行过拓宽。特别值得注意的是,钟楼在历史上经历过整体搬迁——明万历十年(1582年)从广济街口移至现址,这次迁移采用中国传统建筑拆建技术,堪称古代工程奇迹。

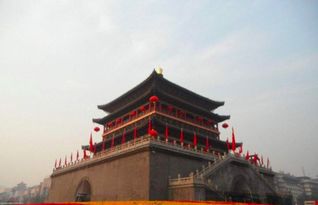

如今,钟楼已成为解读西安历史的重要窗口。夜间华灯初上时,金顶朱栏在灯光映照下璀璨夺目,与周围车水马龙的现代街景形成时空对话。作为全国重点文物保护单位,它不仅是游客必到的打卡点,更是本地市民的文化精神坐标,见证着古城从历史走向未来的每一个重要时刻。