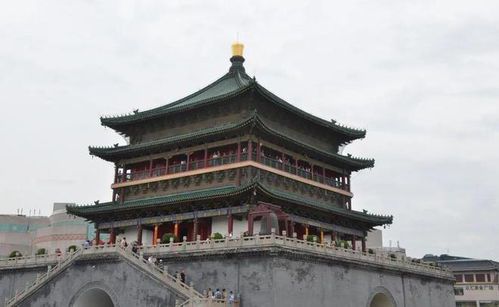

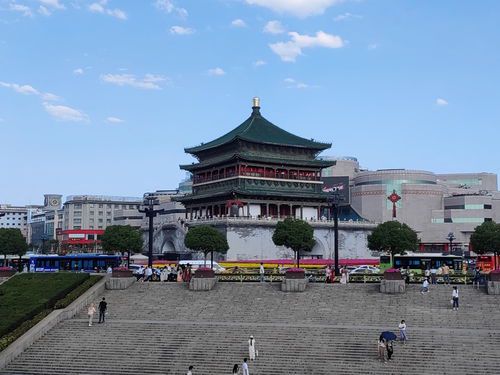

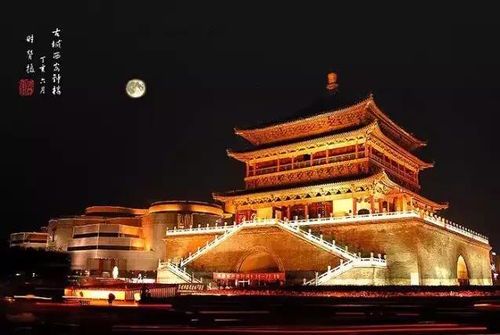

在古老的钟楼之巅,天气的细微变化被历代观测者默默记录。这座矗立于城市中心的建筑,不仅是时间的守望者,更成为研究区域气候变迁的独特坐标。钟楼顶部的风向标每日旋转,其铁质表面因常年风吹雨打而斑驳,却始终精准捕捉着气流的每一丝悸动。

气象学家发现,近三十年来钟楼记录的冬季最低温度上升了2.3℃,这与城市热岛效应密切相关。夏季暴雨数据则显示,短时强降水频率增加40%,钟楼排水系统曾三次因极端天气出现短暂积水。钟楼砖石缝隙间生长的地衣种类变化,也成为研究空气质量的生物指标。

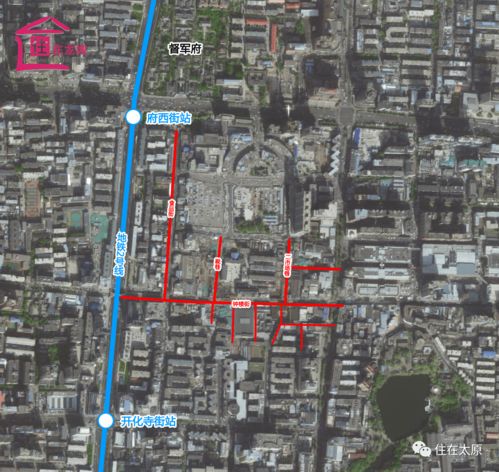

特别值得注意的是钟楼风速记录的异常。相比郊区气象站,近年钟楼测得的平均风速下降15%,这与周边新建的27栋超高层建筑形成的风障效应直接相关。钟楼顶部安装的百年气压计仍在运作,其黄铜指针的摆动幅度,正悄悄诉说着城市发展与自然力量的博弈。

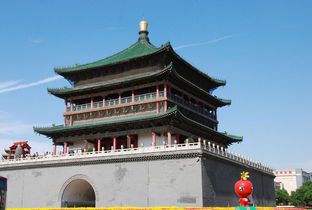

每天清晨六点,守钟人会推开观测室的小窗,将温湿度计的数据誊写在羊皮纸日志上。这份延续了142年的手工记录,与现代化自动气象站的数据相互印证,构成弥足珍贵的气候研究双样本。钟楼天气档案中1947年的那页泛黄记录显示,当年积雪厚度达到惊人的83厘米,而去年冬季最大积雪厚度仅为12厘米。

在钟楼地下室,整面墙的抽屉柜保存着1896年以来的天气日记。某位观测者在1935年8月14日的记录中写道:"午后三时七分,铜钟余音突然中断,疑似雷暴前气压骤变所致"。这些带着个人观察视角的记载,为冰冷的数据增添了人文的温度。如今,钟楼顶部的激光测云仪每30秒就会向云端传输一次数据,但老观测员仍保持着用肉眼判断云量的传统技艺。