在中文互联网的浩瀚海洋中,豆瓣始终像一座孤岛般独特存在。这个以书影音起家的社区平台,历经十余年发展,逐渐形成了自己独特的文化生态。从表面看,豆瓣是一个文艺青年的聚集地,但深入观察就会发现,这里暗流涌动,各种文化力量在此交汇碰撞。

豆瓣的暗流首先体现在其用户群体的多元性上。早期用户以文艺青年为主,但随着平台发展,越来越多不同背景、不同兴趣的人加入进来。书影音爱好者、追星族、学术研究者、生活分享者……这些群体在豆瓣上各自形成小圈子,彼此之间既有交流也有隔阂。这种多元性让豆瓣的文化生态变得异常复杂。

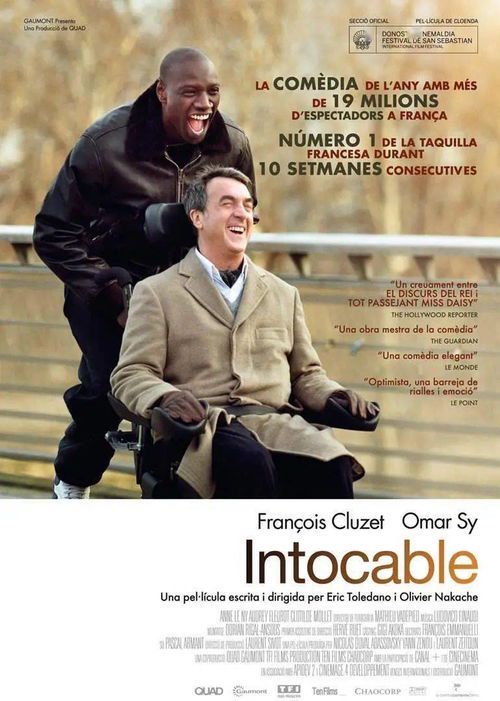

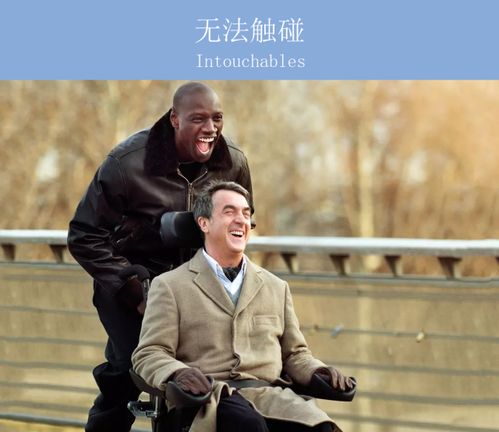

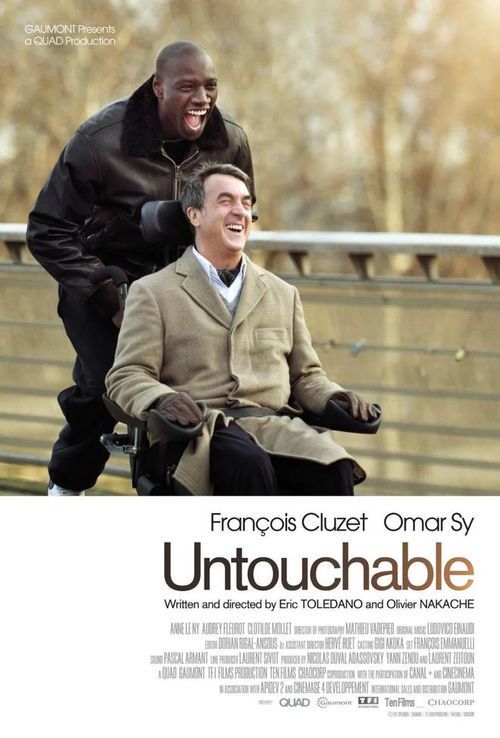

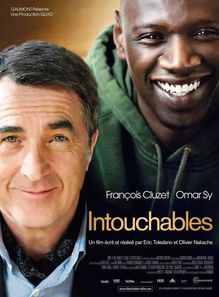

另一个暗流是豆瓣独特的评分机制。作为中文互联网最具公信力的评分平台之一,豆瓣评分常常能引发广泛讨论。但评分背后,是粉丝与黑粉的角力,是不同审美标准的对抗,甚至是商业力量的暗中较量。一部作品的评分往往不仅是其质量的反映,更是各种力量博弈的结果。

豆瓣小组则是暗流最为汹涌的区域。这里既有深度讨论的学术小组,也有轻松娱乐的粉丝社群,更有一些边缘文化的栖息地。小组之间的文化差异之大,常常让人难以置信它们同属一个平台。某些小组甚至形成了自己的语言体系和价值标准,成为互联网亚文化的孵化器。

随着时间推移,豆瓣的暗流还在不断变化。新用户的加入带来新的文化元素,老用户的坚守维持着平台的传统气质。商业化的压力与社区精神的坚持之间持续拉锯。这些暗流的交汇与碰撞,让豆瓣始终保持着旺盛的生命力,也让它面临着前所未有的挑战。

在这个信息爆炸的时代,豆瓣像是一个文化实验室,各种思想在这里试验、碰撞、融合。理解豆瓣的暗流,或许就能理解当代中国网络文化的某些深层脉动。这座互联网孤岛的故事,远未到结束的时候。