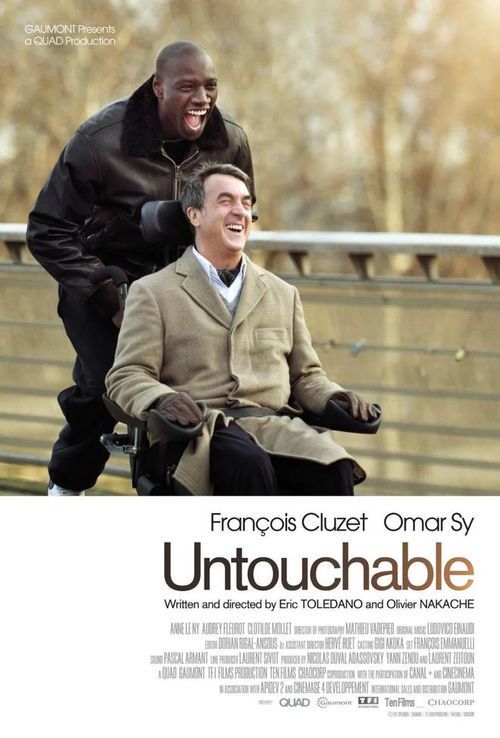

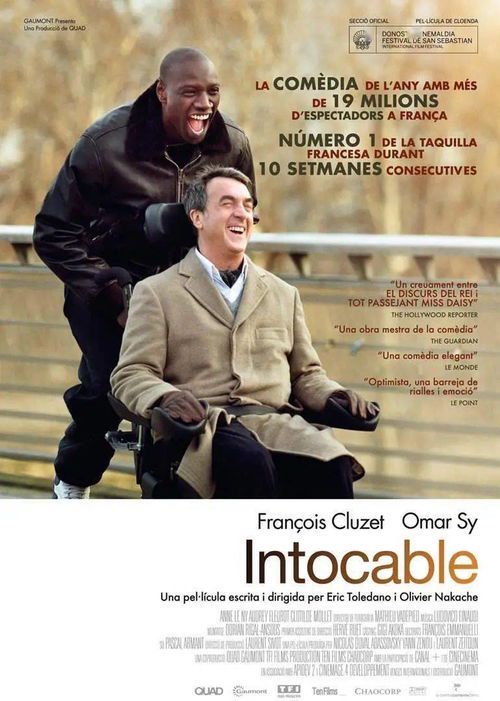

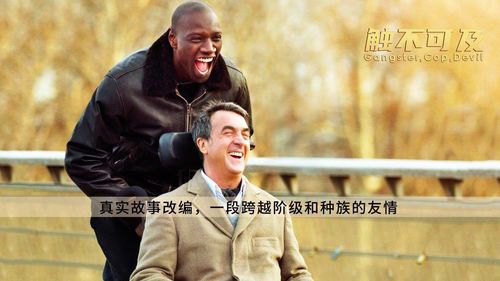

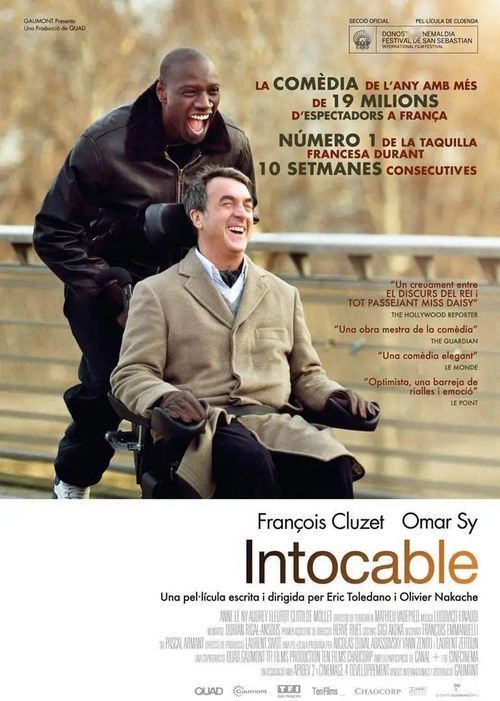

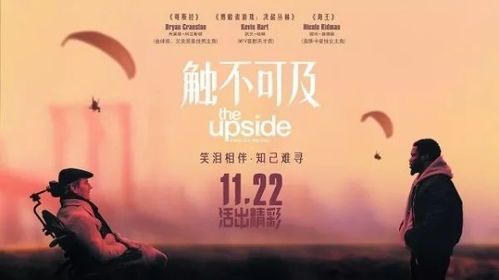

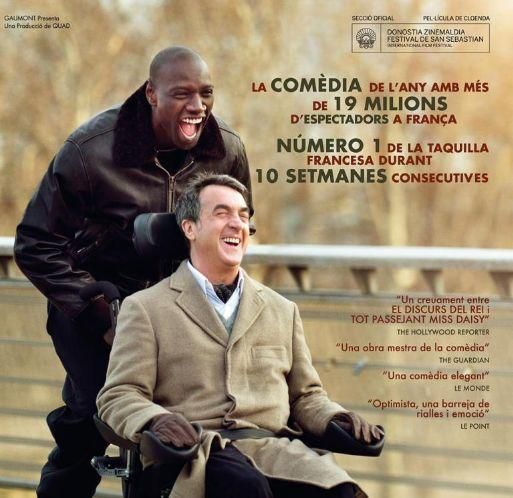

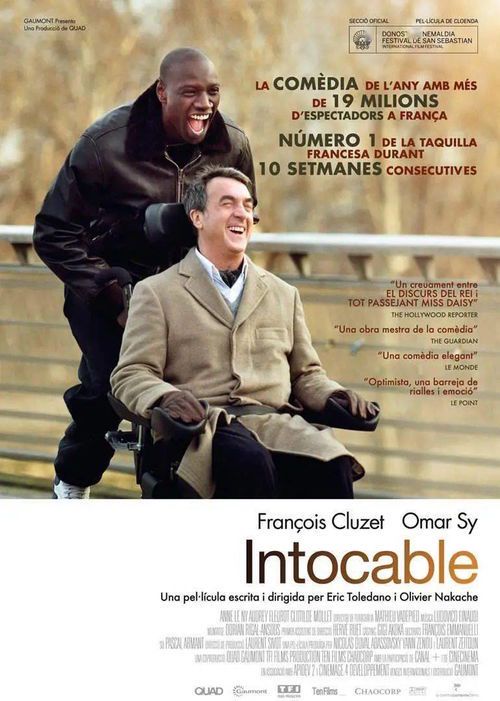

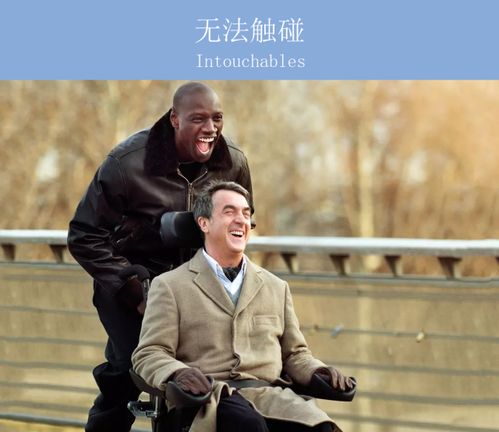

法国电影《触不可及》(Intouchables)自2011年上映以来,凭借其真挚的情感与幽默的叙事,在全球范围内收获无数好评。在豆瓣平台上,这部电影以9.3的高分稳居TOP250榜单,超过100万用户标记观看,60余万条短评交织成一场关于人性与阶级的深度讨论。本文将从豆瓣影评的核心视角,解析这部现象级作品为何能跨越文化差异,持续打动中国观众。

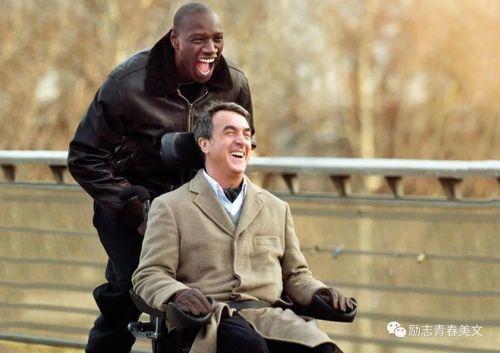

阶级鸿沟下的双向救赎成为最频繁提及的主题。许多影评聚焦于瘫痪富豪菲利普与底层青年德瑞斯的奇妙友谊——前者用金钱购买护理服务,后者却用粗粝的真实打破精英阶层的心理枷锁。一位豆瓣用户写道:“轮椅困住的是身体,而阶级固化困住的是灵魂。”这种超越雇佣关系的平等对话,让观众看到人性最朴素的温暖。

电影中克制的煽情手法备受赞誉。与同类题材常陷入苦情叙事不同,《触不可及》用飙车、跳伞等充满生命力的场景消解沉重。有影评人指出:“导演用笑中带泪的方式,让观众在德瑞斯的恶作剧里突然撞见自己的偏见。”这种举重若轻的表达,恰好契合豆瓣年轻用户对“去说教化”叙事的需求。

配乐与表演的化学效应被反复提及。Ludovico Einaudi的钢琴曲《Fly》在多个关键场景出现,有用户形容“琴键落下时,仿佛看见两个孤独星球轨道交错”。奥玛·希与弗朗索瓦·克鲁塞的表演更被称作“教科书级的反差萌”,德瑞斯给菲利普刮胡子时的手忙脚乱,成为豆瓣短评区最高频的“名场面”回忆。

值得注意的是,部分影评也提出文化滤镜下的思考。有观点认为电影美化了法国的种族与阶级矛盾,将结构性问题转化为个人温情故事。但更多用户认为,正是这种理想化处理创造了“情感乌托邦”——在134分钟的观影中,豆瓣观众与角色共同完成了对现实隔阂的精神超越。正如高赞短评所言:“我们哭笑的不是他们的故事,而是自己生命中那些‘触不可及’的理解。”