在考古学的世界里,出土文物往往承载着远古文明的智慧与艺术。然而有些发现却让现代研究者面红耳赤——那些造型直白的情趣用品、露骨的春宫陶俑,或是刻满性爱场景的青铜器,无不揭示着古人对待“房中之事”的开放态度。

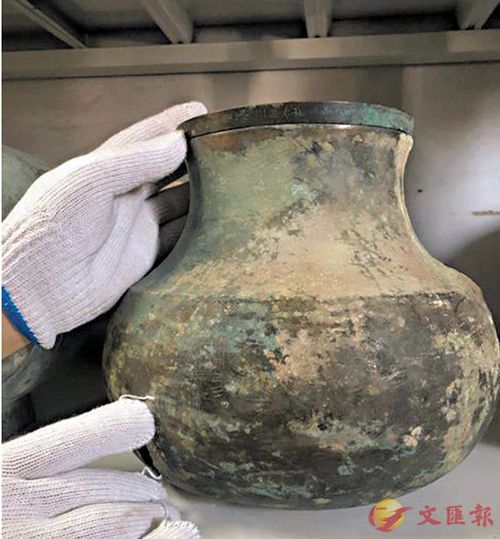

2001年西安汉墓出土的铜制“角先生”曾引发轰动,这件公元前2世纪的女性自慰器具,其精细的螺纹设计甚至符合现代人体工学。考古学家在整理报告时不得不使用“医疗辅助器械”的委婉表述,而X光扫描显示器物表面存在长期使用形成的氧化层。

敦煌藏经洞的唐代《天地阴阳交欢大乐赋》更是直白得令人咋舌,这份由白居易之弟白行简所著的性学文献,用华丽辞藻详细记载了72种房事体位。当法国汉学家伯希和将抄本带回欧洲时,大英博物馆曾为其设立长达30年的“学术研究限令”。

最耐人寻味的是洛阳金村战国墓的“青铜行乐图”,一组24件相互嵌合的铜人构件,通过榫卯结构能组合出36种不同体位的性爱场景。考古队领队曾在日记中写道:“清理时要戴三层口罩——不是防尘,是防实习生憋不住笑”。这些文物共同构成了比《金瓶梅》早两千年的“性文化教科书”。

当我们在博物馆玻璃柜前驻足,或许该重新思考:究竟是我们解读文物的眼光太过暧昧,还是现代人反而失去了古人那份坦荡的生命礼赞?这些“让人脸红”的遗存,本质上都是先民对生殖崇拜、生命延续的最质朴表达。