**一场奢华之旅中的致命阴谋**

阿加莎·克里斯蒂的经典侦探小说《尼罗河上的惨案》自1937年问世以来,便以其精巧的诡计和浓郁异国风情风靡全球。故事围绕富家女琳内特·里奇卫的死亡展开,她与新婚丈夫西蒙的埃及蜜月之旅,因一场谋杀而戛然而止。

小说通过赫尔克里·波洛的视角,将读者带入尼罗河游轮上的封闭空间。每位乘客都与受害者存在隐秘关联,贪婪、嫉妒与复仇的动机交织成网。英语原版中细腻的心理描写和双关对话,展现了克里斯蒂对人性弱点的深刻洞察。

**从纸页到银幕的语言艺术**

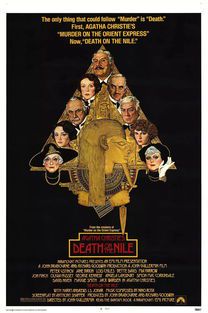

1978年英国改编的同名电影,将原著英语台词的精妙之处完美呈现。彼得·乌斯蒂诺夫饰演的波洛,用充满韵律感的英式推理独白还原了小说高潮的"揭密时刻"。电影对白保留了"Everyone is a suspect"等经典句式,使悬疑氛围贯穿始终。

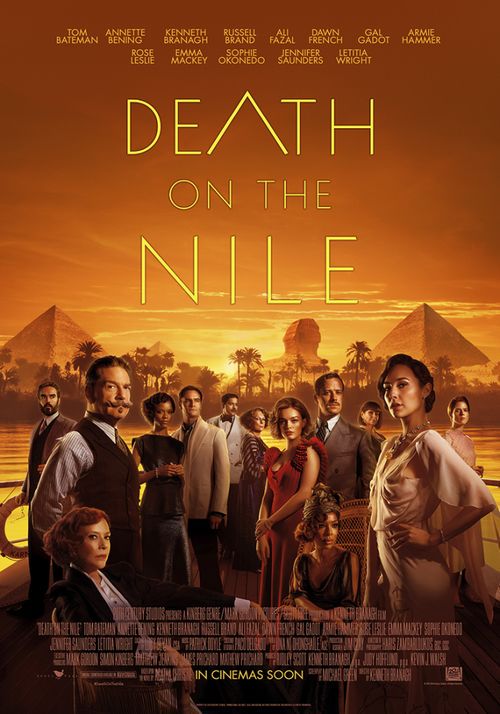

2022年新版电影在台词处理上更注重现代英语节奏,但核心推理逻辑仍严格遵循原著。两版影视作品都通过英语台词的多义性,巧妙隐藏关键线索,这正是克里斯蒂作品跨文化传播的核心魅力。

**英语文学中的叙事诡计范本**

作为黄金时代侦探小说的代表作,该作品展示了英语叙事艺术的巅峰。克里斯蒂利用英语的时态转换和视角切换,构建了著名的"不可靠叙述"陷阱。原著第16章波洛的推理独白,堪称英语悬疑写作的教科书级示范。

小说中精心设计的红鲱鱼(red herring)手法,通过英语词义的模糊性误导读者。比如"alibi"(不在场证明)与"motive"(动机)的辩证关系,在最终解谜时形成惊人的戏剧反转。

**跨世纪的文化回响**

这部作品使"Murder on the Nile"成为英语世界的文化符号,衍生出广播剧、舞台剧等多种形式。其标题本身已构成悬疑文学的标志性短语,频繁出现在后世英语创作中。2010年BBC广播剧版通过英语语音的层次感,再现了原著的心理张力。

当代英语悬疑作家仍从该作汲取灵感,如露西·福利的《巴黎公寓谋杀案》明显承袭了克里斯蒂的叙事架构。尼罗河命案展现的"暴风雪山庄"模式,已成为英语侦探小说创作的基本范式之一。