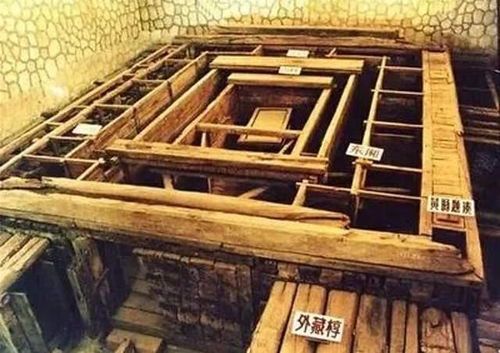

“黄肠题凑”是中国古代高等级墓葬特有的葬制形式,以柏木黄心截成长条状紧密堆叠构成椁室,多见于汉代诸侯王及列侯墓葬。这一特殊形制既体现墓主身份尊贵,又具有防腐功能,目前全国经考古确认的黄肠题凑墓约有十余处。

江苏大云山汉墓是近年重要发现之一。2011年发掘的江都王刘非墓中,墓室外围保存完好的黄肠题凑结构由长90厘米、宽厚均10厘米的楠木枋堆叠而成,总用量达856根,木枋端头可见“江都食官”等朱书文字。同属西汉的北京大葆台汉墓(广阳顷王刘建墓)亦采用此制,题凑木层厚达1.8米,内外设回廊结构,体现了汉代“梓宫、便房、黄肠题凑”的完整葬制。

湖南长沙望城坡渔阳墓的发现尤为特殊。这座西汉晚期列侯墓虽规模较小,却严格遵循诸侯葬仪,其黄肠题凑采用短木枋竖向垒砌,与常见水平堆叠方式形成鲜明对比。同样在湖南地区,象鼻嘴一号汉墓(吴氏长沙王家族墓)的题凑木保存较差,但残留的柏木枋仍可辨认原有结构。

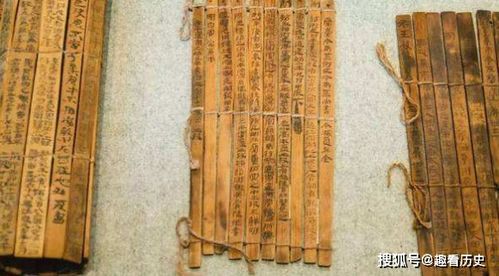

河北定县八角廊汉墓(中山怀王刘修墓)的发掘具有里程碑意义。该墓虽遭盗掘,但黄肠题凑保存完整,考古人员首次通过科学测绘记录了木枋的榫卯连接方式。值得注意的是,陕西咸阳杨家湾汉墓虽未明确墓主,但其四墓道结构与题凑遗存,暗示着墓主可能为周勃、周亚夫父子等开国功臣。

除汉代外,江苏盱眙大云山汉墓群中的江都王陵区亦发现战国晚期至西汉早期的过渡形态。其木枋规格尚未完全标准化,反映了黄肠题凑制度的形成过程。这些发现为研究古代丧葬制度演变、木材加工技术及等级礼制提供了珍贵实物资料,现存遗址多建有博物馆或保护展示区供学术研究与公众参观。