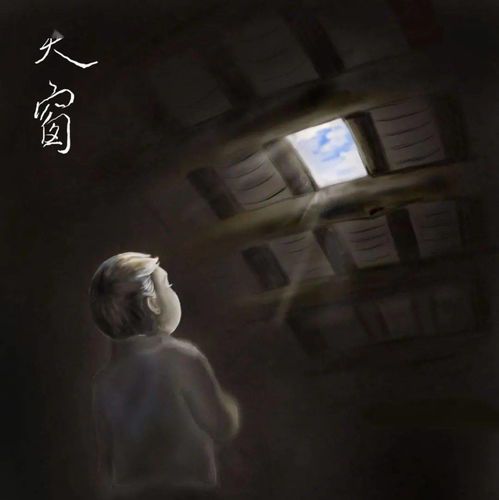

在当代文学的璀璨星河中,“天窗”以其独特的视角和深邃的情感打动了无数读者。这部作品不仅是一扇窥探人性深处的窗口,更是一面映照时代精神的镜子。那么,究竟是谁用文字编织了这样一幅动人的画卷?让我们一同走进“天窗”作者的世界,探寻那些隐藏在字里行间的创作密码。

关于“天窗”的作者,公开资料显示这是一位深耕现实主义题材的作家。其笔触细腻如工笔画,却又饱含对社会边缘群体的深切关怀。从早期作品到“天窗”的创作,可以清晰看到作者对人性复杂性的持续探索。有评论家指出,这种创作风格的养成与其特殊的人生经历密不可分。

在“天窗”的创作过程中,作者曾经历过长达三年的素材收集期。为了真实呈现特定群体的生存状态,作者深入多个城市进行田野调查,甚至亲身体验过书中描写的部分场景。这种近乎苛刻的创作态度,使得“天窗”中的每个细节都散发着真实的力量。有读者反馈,阅读时甚至能闻到书中描述的老旧房屋特有的潮湿气味。

值得注意的是,“天窗”的语言风格极具辨识度。作者擅长用平实的口语构建诗意的叙事空间,在看似随意的对话中暗藏命运的伏笔。这种举重若轻的写作技巧,使得沉重的社会议题得以用轻盈的方式呈现。文学批评界普遍认为,这正是“天窗”能够突破圈层、引发广泛共鸣的重要原因。

当我们谈论“天窗”的成功时,不能忽视作者对文学传统的创新性继承。从鲁迅的批判精神到汪曾祺的日常美学,都能在作品中找到巧妙的转化。但作者并未止步于模仿,而是通过独特的叙事结构和时空处理,开创了属于自己的文学表达方式。这种在传统与现代之间的自如游走,构成了“天窗”最动人的艺术特质。

时至今日,“天窗”的作者仍在持续创作,用文字记录这个时代的悲欢。当我们透过这扇“天窗”回望,看到的不仅是一个作家的成长轨迹,更是一代人共同的精神历程。或许正如作者在某次访谈中所说:“写作就是不断擦拭生活的玻璃,直到能看清那些被忽略的尘埃与光芒。”