战争机器(Gears of War)作为微软旗下最著名的第三人称射击游戏系列之一,自2006年首发以来便以硬核战斗系统和深沉的叙事风格闻名。游戏英文原名直译为“战争齿轮”,但中文译名“战争机器”更精准地捕捉了其暴力美学与机械化战场的核心意象。本系列通过虚构星球锡拉(Sera)上人类与地底种族兽族(Locust)的存亡之战,构建了一个充满悲壮感的科幻世界观。

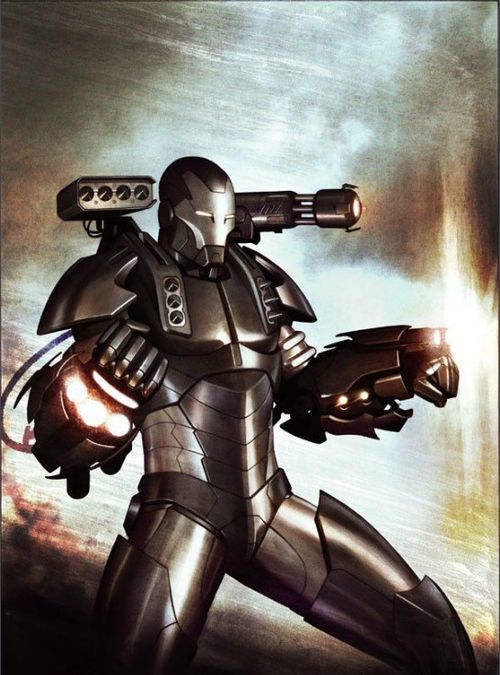

游戏玩法革新是战争机器系列的重要标志。标志性的“掩护射击”系统重新定义了TPS游戏的标准,玩家需在掩体间穿梭并计算弹药量,这种高风险的战斗模式搭配角色厚重的装甲设计,形成了独特的战术节奏。EPIC Games开发的虚幻引擎3.0首次在该系列中展现惊人表现力——破损的混凝土、锈蚀的金属与血肉横飞的战场细节,为玩家创造了极强的沉浸感。

剧情层面,系列主角马库斯·菲尼克斯(Marcus Fenix)与其三角洲小队(Delta Squad)的塑造堪称经典。通过长达五部正传的叙事,玩家见证了从绝望反攻到文明重建的全过程。特别在《战争机器3》中,人类使用黎明之锤大规模灭绝兽族的道德困境,引发了关于战争代价的深刻讨论。这种将哲学思考融入爆米花式剧情的做法,使系列超越了普通射击游戏的叙事维度。

文化影响方面,战争机器衍生出小说、漫画甚至桌游等跨媒体作品。其标志性武器链锯枪(Lancer)已成为游戏史上的经典符号——结合突击步枪与旋转链锯的设计,完美诠释了系列“暴力美学”的核心理念。2019年登陆Xbox Game Pass后,新一代玩家通过《战争机器5》体验到了更开放的世界设计和女性主角凯特(Kait)的视角,显示系列仍在持续进化。

从技术标杆到叙事突破,战争机器系列用十六年时间证明了射击游戏同样能承载厚重主题。当玩家操作着装甲战士在废墟中冲锋时,体验的不仅是射击快感,更是对人类文明韧性的隐喻性思考。这或许正是其英文原名“Gears of War”的深层寓意——战争如同精密咬合的齿轮,推动着虚构世界与现实游戏产业的双重进化。