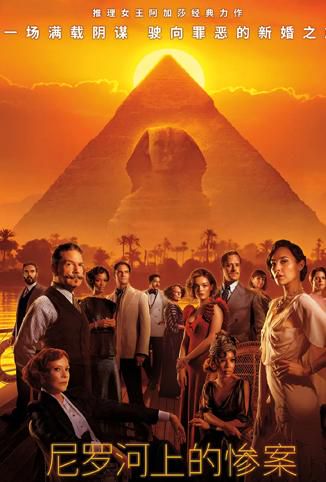

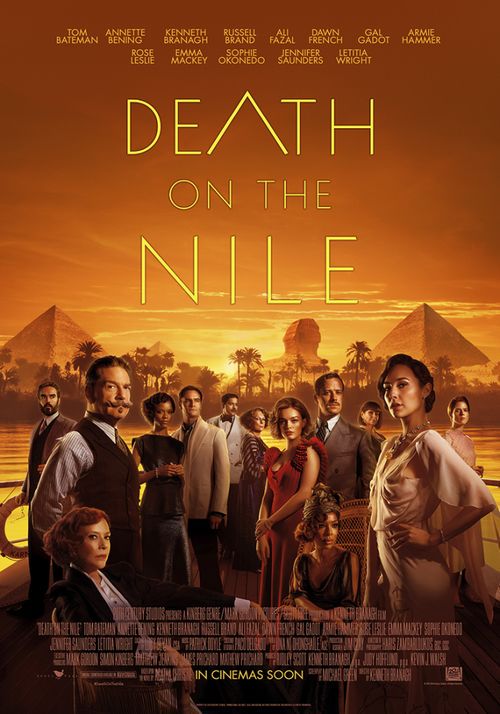

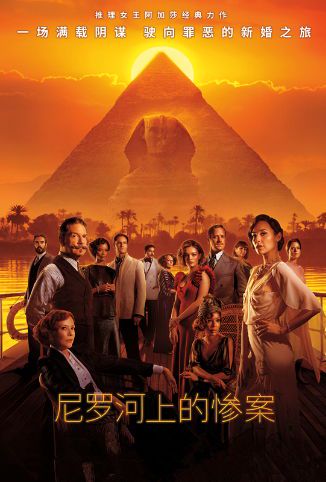

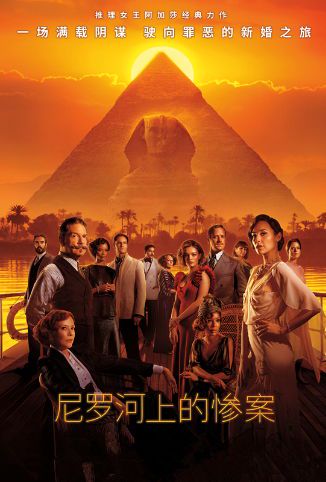

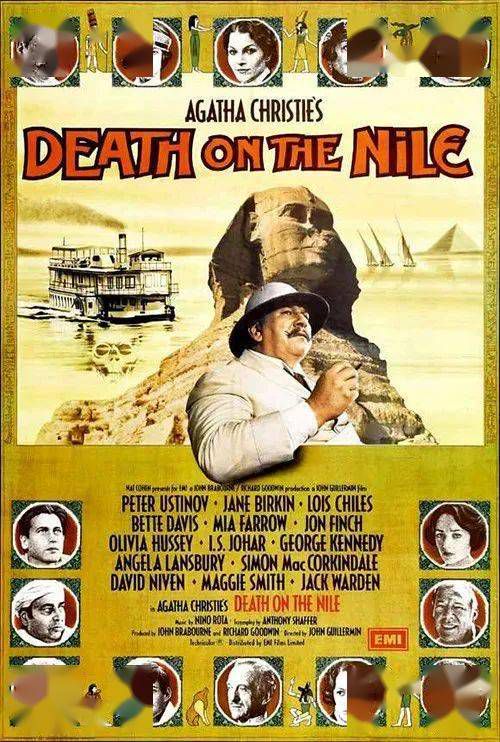

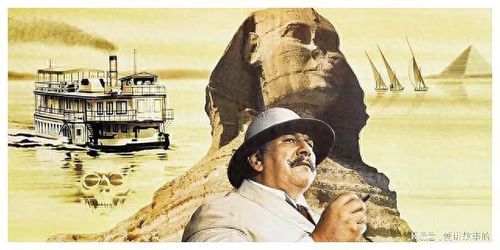

1977年上映的电影《尼罗河上的惨案》改编自英国侦探小说女王阿加莎·克里斯蒂1937年的同名原著。这部作品以其精妙的密室谋杀设计和群像人物刻画,成为波洛侦探系列中最负盛名的案件之一。故事背景设定在奢华的尼罗河游轮上,富家女琳内特·里奇韦与新婚丈夫西蒙的蜜月之旅,最终演变成一场扑朔迷离的连环凶杀案。

阿加莎通过细腻的笔触描绘了游轮上每位乘客的隐秘动机:心怀嫉妒的表妹杰奎琳、觊觎遗产的律师、盗取珍珠的社交名媛,甚至是看似忠厚的护士。当琳内特在深夜被枪杀于舱房,现场所有证据都指向完美的不在场证明时,大侦探赫尔克里·波洛必须揭开人性伪装下的致命真相。

原著最令人称道的是其双重反转的结局设计。当读者以为案件即将告破时,第二起谋杀突然发生;当波洛最终在众人面前抽丝剥茧时,凶手利用心理盲点的作案手法才真正浮出水面。阿加莎将“最不可能的人”这一推理原则运用得淋漓尽致,甚至凶器本身都成为颠覆推理的关键伏笔。

与电影版相比,原著更深入探讨了殖民时代的社会矛盾。通过琳内特这个剥削埃及农民土地的资本家形象,以及游轮上殖民者与当地人的微妙互动,小说在悬疑之外暗含对阶级特权的批判。波洛在破案过程中反复强调的“正义天平”,正是对这种特权的道德审判。

这部作品历经八十余年仍被不断改编,正因其完美融合了黄金时代推理小说的所有经典元素:封闭空间、全员嫌疑人、物证误导和心理博弈。当波洛最终说出那句“女人最大的心愿,是有人爱她”时,案件背后关于爱情与贪婪的人性寓言,才是让这个故事超越时代的原因所在。