“黑暗之女”这一词汇在不同语境下承载着多元的象征意义。从字面理解,它可能指代与黑暗力量相关的女性形象,常见于神话传说或奇幻文学中。这类角色往往被赋予神秘、危险或悲剧性的特质,如北欧神话中的赫尔(Hel)执掌冥界,或是文学作品中游走于善恶边缘的女性反英雄。

在心理学层面,“黑暗之女”可能隐喻人性中被压抑的阴影面。荣格心理学认为,每个人内心都存在不愿面对的黑暗部分,而女性通过这一意象得以具象化表达。现代社会中,该词也被用于描述经历创伤后心理状态发生转变的女性,强调其内在力量的觉醒与抗争。

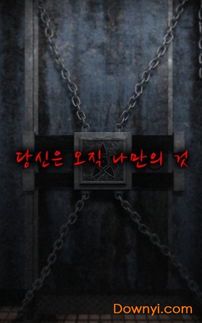

流行文化赋予了“黑暗之女”更丰富的演绎。从《英雄联盟》中操纵火焰的安妮,到《猎魔人》系列里背负诅咒的希里,这些角色突破传统二元对立,展现复杂的人物弧光。电子游戏与影视作品常通过视觉符号(如暗色服饰、特殊瞳色)强化其身份标识,引发观众对“黑暗”背后社会隐喻的思考。

值得注意的是,该词在当代青年亚文化中逐渐剥离负面含义,成为个性表达的标签。哥特文化爱好者可能用“黑暗之女”自称,以此反抗主流审美标准。这种语义演变反映出社会对异质文化的包容性增强,以及女性对自我定义权的争夺。

纵观历史流变,“黑暗之女”始终是权力叙事的镜像——它既是被污名化的他者,也是颠覆秩序的潜在力量。这个充满张力的称谓,持续引发我们对光明与黑暗、纯洁与复杂等二元概念的重新审视。