“战争机器”这一名称在英文中直译为“Gears of War”,最初由Epic Games于2006年推出的第三人称射击游戏系列所使用。游戏以硬核的战斗风格、链锯枪的独特设定以及“兽族”与人类之间的生存冲突为核心,迅速成为Xbox平台的标志性IP。其英文名“Gears”既暗指机械齿轮的冷酷运转,也隐喻战争如同精密机器般吞噬生命,而“War”则直白点明主题,两者结合形成强烈的暴力美学符号。

随着系列的成功,“战争机器”一词逐渐超越游戏范畴,成为流行文化中“重型武装”“暴力冲突”的代名词。在影视、小说甚至军事讨论中,这一短语常被借用来形容高度机械化的杀戮工具或系统性暴力。例如,现实中某些国家将装甲部队称为“战争机器”,正是借用其压迫性与毁灭性的联想。

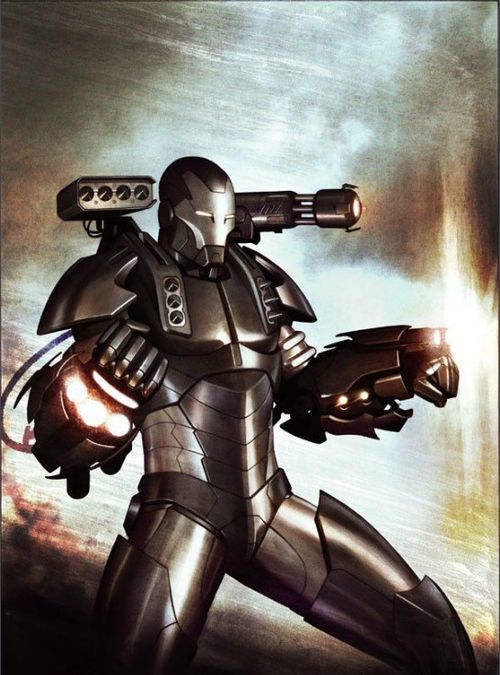

值得注意的是,游戏主角马库斯·菲尼克斯的装甲设计进一步强化了这一意象。其夸张的肩甲、液压驱动的动作效果,让角色本身成为可移动的“战争机器”。这种视觉语言后来被多部科幻作品借鉴,甚至影响了真实军事装备的工业设计风格。

从商业角度看,“Gears of War”的命名策略堪称经典。简短易记的短语同时涵盖核心玩法(齿轮机械元素)与世界观(永恒战争),使得IP价值在15年间持续发酵。即便微软在后续作品中去掉“of War”仅保留“Gears”,玩家仍能瞬间关联到原始IP,证明其品牌符号已深入人心。

如今,“战争机器”已演变为一个跨媒介的文化密码。当人们提及它时,可能指代游戏角色、军事隐喻,或是某种美学风格。这种语义的泛化,恰恰印证了虚拟创作对现实语言体系的渗透力量。