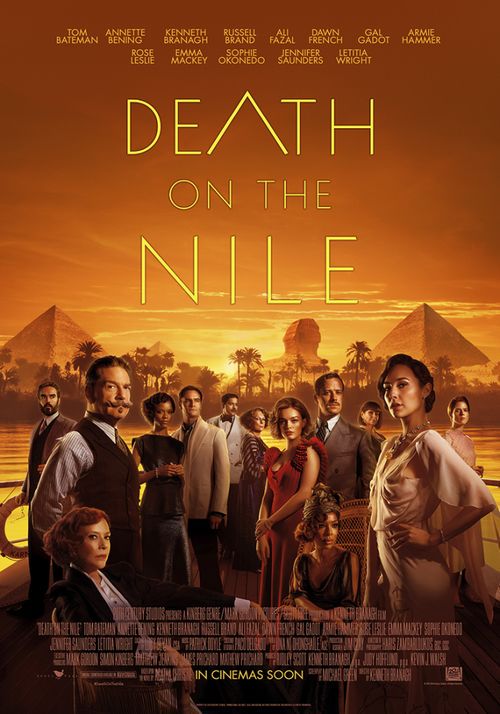

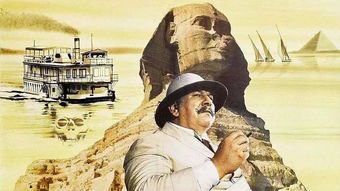

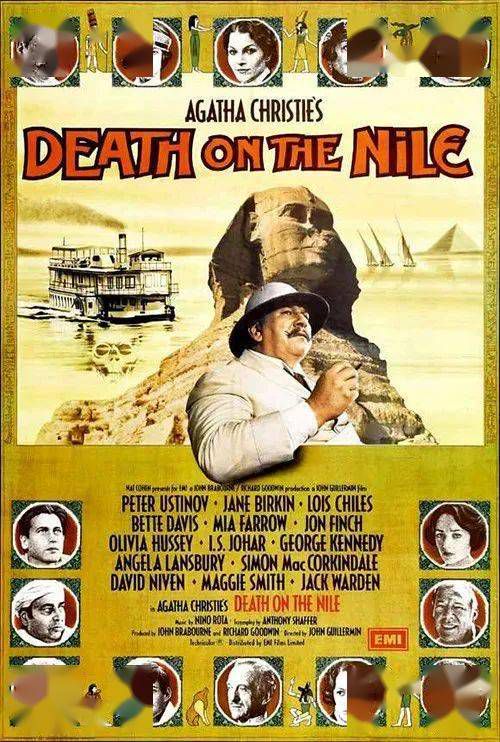

1978年上映的经典悬疑电影《尼罗河上的惨案》,凭借其精妙的情节设计和群星璀璨的表演成为影史瑰宝。而这部作品在中国观众心中的独特地位,离不开上海电影译制厂配音艺术家们的二次创作。上译厂为影片打造的中文配音版本,不仅完美传递了原作神韵,更赋予角色鲜明的中文语境生命力。

毕克先生为波洛侦探注入的灵魂堪称传奇。他通过略带沙哑的声线与精准的节奏把控,将大侦探的傲慢与敏锐展现得淋漓尽致。那句"我小小的灰色细胞"的经典台词,经毕克演绎后成为跨越时代的文化符号。而刘广宁为林内特配音时,则用冷艳高贵的声调勾勒出女富豪的傲慢与脆弱,尤其在游轮甲板遇袭时的惊惶喘息,令人过耳难忘。

童自荣为西蒙·道尔提供的配音充满贵族式的优雅,与角色伪装的身份形成精妙互文。李梓诠释的杰奎琳则通过声线的大幅跨度,完美复现了从温柔到癫狂的心理蜕变。丁建华配音的奥特伯恩太太带着夸张的戏剧腔调,每次出场都贡献令人捧腹的喜剧效果。这些声音艺术家用话筒作为画笔,在声波中绘制出鲜活的众生相。

值得关注的是配音团队对群戏场面的处理智慧。在餐厅对峙、甲板搜查等多人场景中,配音演员通过差异化的音色与语速,让每个角色都保持清晰的辨识度。这种声音层次的精妙编排,使得中文版在保留原著悬疑氛围的同时,还增添了独特的戏剧张力。

如今四十五年过去,这些配音大师多数已离我们远去,但他们铸造的声音丰碑依然在影迷耳畔回响。当游轮的汽笛声在尼罗河上再度响起,那些充满质感的人声对白,仍在讲述着关于欲望与救赎的永恒命题。这或许就是经典配音艺术的魔力——它让银幕上的异国故事,永远生长在中国观众的记忆流域之中。