人生如同一张白纸,最初的轮廓或许由命运勾勒,但绚丽的色彩永远掌握在自己手中。改变人生的契机往往藏匿在平凡的日子里,等待被觉醒的勇气点燃。那些真正扭转命运轨迹的人,并非天生幸运,而是懂得在关键时刻做出不同选择。

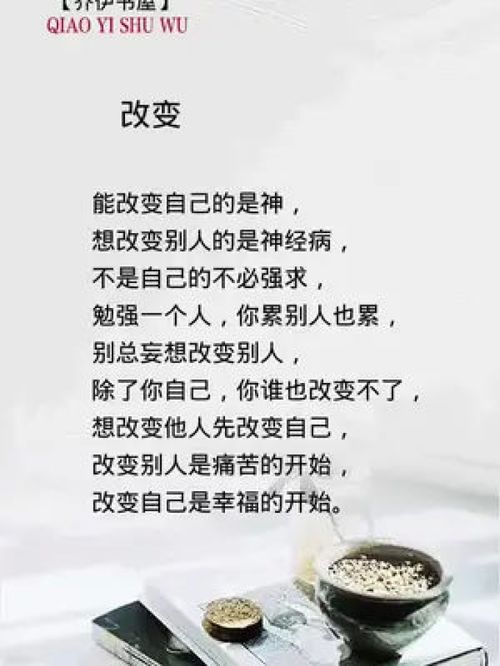

当我们谈论改变时,首先要突破的是思维的牢笼。固定型思维让人困在"我本来就是这样"的桎梏中,而成长型思维则能看到"我可以成为怎样"的可能性。历史上所有伟大的变革者,从科学家到艺术家,都具备将障碍视为踏脚石的认知弹性。这种思维转换本身,就是改变人生的第一把钥匙。

行动是思想最忠实的仆人。古希腊哲学家亚里士多德提出的"习惯造就品格"理论,在现代神经科学中得到了印证——每个重复的行动都在重塑大脑神经回路。每天阅读半小时,坚持三个月就能建立终身学习的神经网络;持续清晨锻炼,半年后不仅身体机能改变,整个人的精气神都将焕然一新。微小的坚持如同涓涓细流,终将汇成改变命运的江河。

环境对人生的重塑力常被低估。心理学中的"镜像神经元"现象揭示了我们如何无意识模仿周围人的行为模式。选择与什么样的人同行,本质上是在选择未来的自己。当置身于不断突破的群体中,个人的成长阈值会被不断推高,这种群体动能带来的改变,往往超乎独自奋斗的效果。

真正的改变永远始于对现状的清醒认知。古罗马皇帝马可·奥勒留在《沉思录》中写道:"阻碍行动的终将促成行动,阻挡道路的终将成为道路。"那些看似困住我们的限制,常常在视角转换后显露出新的出路。记录每日生活轨迹的"时间审计",或是定期进行的"人生复盘",都是打破生活惯性的有效工具。

在改变的长路上,最困难的或许不是开始,而是持续。设立里程碑式的阶段性目标,将漫长的征程分解为可实现的片段;建立即时反馈机制,让每个进步都获得正向强化;预留弹性空间,允许自己在波动中持续前进。这些策略都在证明:持续性的本质,是建立符合人性的成长节奏。

当改变真正发生时,它往往呈现螺旋上升的形态。看似回到原点的循环中,其实已经蕴含着质变的积累。就像破茧成蝶的过程,外表的静止下正发生着细胞层面的革命。改变人生从来不是瞬间的奇迹,而是无数个选择叠加后的必然结果。那些敢于持续重塑自我的人,终将在时光的长河中雕刻出属于自己的生命轨迹。