在当代社会的精神图景中,"无神第二季"不仅仅是一部作品的延续,更成为了一种文化现象的隐喻。当第一季以尖锐的质疑解构传统信仰体系后,第二季将叙事视角转向了更为复杂的现代性困境——在祛魅后的世界里,人类如何重新锚定自己的精神坐标?

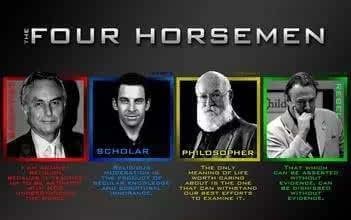

科技爆炸与信息洪流正在重塑着当代人的认知方式。量子物理揭示的微观世界不确定性,与社交媒介构建的碎片化认知形成了奇妙共振。这种双重解构使得绝对真理的追求变得愈发艰难,却也催生出新的思想实验场域——当"神性解释"退场后,科学理性是否足以支撑完整的价值体系?

值得注意的是,第二季中呈现的虚无主义并非终点。剧中人物在经历信仰真空的阵痛后,逐渐摸索出三种生存策略:实用主义的现世享乐、存在主义的自我赋义,以及后现代式的多元价值拼贴。这三种路径恰对应着当代社会主流的心理应对机制,反映出人类精神世界的弹性与韧性。

在叙事结构上,制作团队大胆采用了"多宇宙叙事线"。平行时空中互为镜像的角色命运,暗示着不同选择导向的认知可能性。这种叙事实验本身就成为对决定论的挑战,当剧中人跳出单一因果链的束缚时,观众也不得不重新审视自由意志的边界。

最终季留下的开放结局颇具深意。那个始终空缺的"神之座位",既可以解读为对人类主体性的礼赞,也可能暗示着更高维度存在的不可言说。这种留白恰恰构成了最有力的叩问:在认知的迷雾中,我们是否更需要保持对未知的敬畏?答案或许就藏在每个观众走出剧场后的沉思之中。