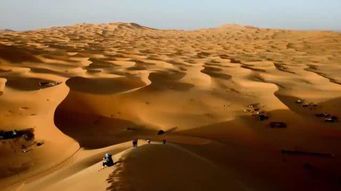

撒哈拉沙漠(Sāhālā Shāmò)作为地球上最大的热沙漠,其名称的拼音承载着地理与文化的双重意义。从中文发音来看,“撒哈拉”三字准确转译了阿拉伯语“الصحراء الكبرى”(Al-Ṣaḥrāʾ al-Kubrā)中的核心音节,而“沙漠”则直指其自然属性。这种拼音转换不仅是一种语言技巧,更是跨文化传播的桥梁。

在汉语语境中,“撒哈拉”的拼音拼写遵循了普通话的声韵规则。首字“撒”(sā)为平舌音,第二字“哈”(hā)与第三字“拉”(lā)均采用阴平调,整体发音简洁明快。这种拼音设计既保留了原阿拉伯语词汇的节奏感,又符合中文母语者的发音习惯,成为中外交流中的标准化表达。

有趣的是,撒哈拉沙漠的拼音名称还折射出中文对外来词汇的消化能力。相较于英语“Sahara”的双音节发音,中文通过三字组合强化了词汇的意象性——沙漠的广袤(撒)、炽热(哈)与延展(拉)都隐约体现在音节的联想中。这种音义结合的现象,正是汉语吸收外来语的独特智慧。

从教学视角看,“撒哈拉沙漠拼音”常作为地理专有名词的典型案例。其拼音书写中“撒”与“沙”的声母差异(s与sh)、“哈”与“拉”的韵母搭配(a与a),都是汉语拼音教学中的重要辨析点。这个看似简单的词汇,实则蕴含了普通话发音系统的精髓。

当我们在课堂或文献中反复书写“Sāhālā Shāmò”时,这个拼音符号已超越单纯的语言转写。它成为连接中国与北非的文化密码,让遥不可及的荒漠通过拼音的纽带,生动地存在于中文使用者的认知图景中。