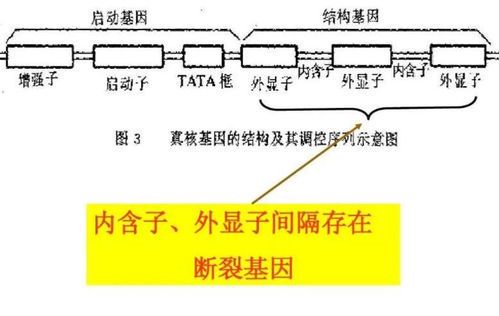

断裂基因是指真核生物中编码蛋白质的DNA序列被非编码的间隔序列(内含子)所隔开的基因结构。与原核生物中连续排列的基因不同,断裂基因的编码区(外显子)被内含子分割成若干不连续片段,这种特殊结构在转录后需通过RNA剪接去除内含子才能形成成熟的mRNA。

断裂基因的发现颠覆了早期“一个基因一条多肽链”的经典理论。1977年,科学家通过电子显微镜观察到腺病毒mRNA与DNA模板的杂交实验中存在不匹配的环状结构,首次证实了基因中存在非编码间隔序列。这一发现揭示了真核生物基因表达的复杂性,也为解释同源基因在不同组织中的差异化表达提供了结构基础。

从分子机制来看,断裂基因的转录产物需经历剪接体介导的精确加工。内含子5'端的GU序列和3'端的AG序列作为剪接信号位点,通过两次转酯反应完成外显子的连接。值得注意的是,选择性剪接机制可使单个断裂基因产生多种异构体,这是真核生物蛋白质组多样性的重要来源。人类基因组中约94%的基因含有内含子,平均每个基因包含8.1个内含子,其总长度可达基因全长的90%以上。

进化生物学研究表明,断裂基因可能起源于古老的可移动遗传元件。内含子的存在虽然增加了基因表达的能量消耗,但为外显子改组和基因创新提供了进化素材。某些内含子还编码具有调控功能的非编码RNA,或在染色质三维结构中发挥边界元件作用。当前研究热点包括内含子保留对疾病的调控机制、微型外显子的功能发现等,这些研究不断拓展着对断裂基因生物学意义的认知边界。