在当代社会的喧嚣中,"无名女孩"作为一个符号化的存在,悄然折射出集体记忆的断层。她可能是地铁里与你擦肩而过的上班族,也可能是城中村晾衣绳后的模糊侧影,这些未被命名的个体构成了城市文明的暗物质,承载着比英雄叙事更真实的时代肌理。

当我们拆解"无名"这个前缀时,会发现其蕴含着双重悖论。表层看是身份信息的缺失,深层却暴露出观察者的认知惰性——当我们将某个群体简化为"无名"时,实则是在用标签消解个体的独特性。那些被统计报表归为"流动人口""临时工"的鲜活生命,每个人都有足以击穿标签的人生史诗。

从社会学视角观察,无名女孩的集体画像恰似一面棱镜。90年代国企改制后的下岗女工,互联网大厂里的外包程序员,凌晨穿梭在写字楼的保洁阿姨...她们构成社会运转的毛细血管,却在主流叙事中保持令人心惊的沉默。这种沉默不是失语,而是话语权被系统性剥夺后的适应性生存策略。

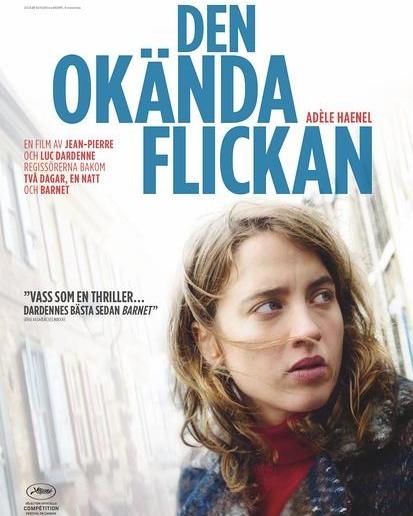

值得玩味的是文艺作品中的无名女孩意象。从《苏州河》里消失的牡丹,到《江湖儿女》中突然隐没的小镇姑娘,导演们用镜头为无名者建立纪念碑。这些角色往往承担着"麦高芬"功能——推动剧情却终被遗忘,这种艺术处理恰恰复刻了现实社会的残酷逻辑。

在数据主义盛行的今天,"无名"正在演变为更隐蔽的存在形式。当算法用ID取代姓名,当人脸识别将面容转化为数字代码,我们每个人都在某些系统中沦为"无名者"。那个总被外卖平台称为"顾客1892"的女孩,或许正在经历着比传统意义上的无名状态更深刻的异化。

解构无名女孩现象的本质,是对现代性承诺的尖锐质询。当城市化进程宣称要"让生活更美好"时,为何仍有无数个体在霓虹灯下失去姓名?答案或许藏在那句古老的拉丁谚语里:"名字是最短的咒语。"当我们开始认真呼唤每个无名者的名字时,文明的温度计才会开始真正上升。