撒哈拉沙漠的读音是“sā hā lā shā mò”,其中“撒哈拉”是音译自阿拉伯语“الصحراء الكبرى”(Al-Ṣaḥrāʾ al-Kubrā),意为“大沙漠”。作为世界上最大的热沙漠,撒哈拉横跨北非,覆盖了约920万平方公里的面积,相当于中国国土面积的近96%。

在汉语中,“撒哈拉”三字的发音需注意轻声处理。“撒”读第一声(sā),“哈”读第一声(hā),“拉”读轻声(la),整体发音需连贯流畅。这种音译方式既保留了原词的音节特点,又符合中文的发音习惯。

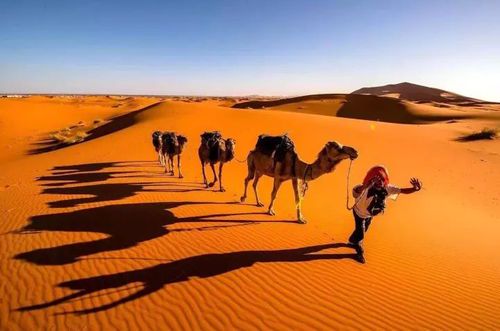

撒哈拉沙漠的地理特征极具独特性。它并非完全由沙丘组成,实际上只有约15%的区域是沙质沙漠,其余部分主要由砾石平原、岩漠和干涸的河谷构成。沙漠中最高气温可达58℃,而夜间温度可能骤降至零下,昼夜温差极大。

从语言学角度看,“撒哈拉”一词的传播反映了文化交流的轨迹。最早通过阿拉伯商队的丝绸之路传入欧洲,19世纪经西方探险家的著作广泛传播,20世纪后通过中文译介进入汉语词汇体系。如今这个读音已成为地理学和大众媒体的标准称谓。

了解撒哈拉的正确读音不仅有助于准确交流,更能引发对这片神秘之地的深入探索。其名称背后蕴含着阿拉伯文明的沙漠智慧,以及人类对极端环境的认知历程。每一个音节的准确发声,都是对这片自然奇观最基本的尊重。